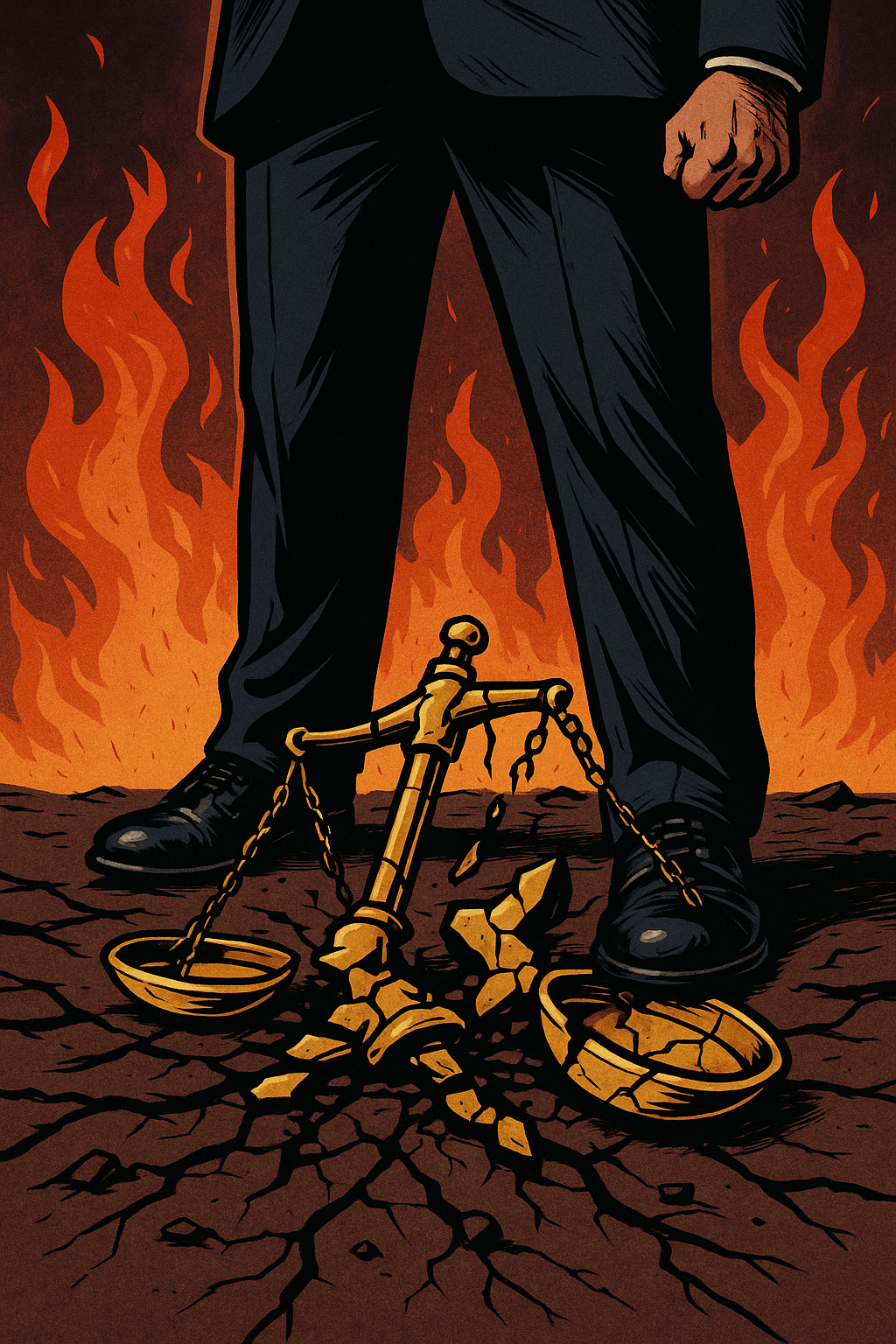

Di tengah gemerlap narasi pembangunan dan kemajuan ekonomi, Indonesia kini berada di persimpangan krisis yang jauh lebih mendasar. Supremasi hukum telah runtuh. Negara ini pernah dijanjikan sebagai oase demokrasi di Asia Tenggara. Kini, negara itu terperosok dalam lumpur ketidakpastian hukum. Hukum tidak lagi menjadi benteng keadilan. Sebaliknya, hukum berubah menjadi alat politik dan kepentingan elitis. Dalam artikel ini, kita akan membedah bagaimana supremasi hukum di Indonesia telah terkikis. Kita akan menyoroti gejala-gejala krisis. Selain itu, kita akan melihat akar masalahnya dan dampaknya bagi masa depan bangsa.

Gejala Krisis: Hukum sebagai Alat Kekuasaan

Supremasi hukum, atau rule of law, mensyaratkan bahwa hukum harus berdiri di atas semua pihak. Ini harus berlaku tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan politik. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan sebaliknya. Hukum telah menjadi alat yang lentur di tangan penguasa, digunakan untuk menyingkirkan lawan politik, melindungi kroni, atau menutupi skandal korupsi. Kasus-kasus besar dalam beberapa tahun terakhir menjadi cermin buram kondisi ini.

Ambil contoh kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berulang kali mengungkap skandal besar, seperti kasus e-KTP atau bansos Covid-19. Banyak pelaku utama lolos dari jerat hukum. Atau, mereka hanya menerima hukuman ringan. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang 2020-2024, lebih dari 60% kasus korupsi melibatkan pejabat publik. Kasus-kasus ini berakhir dengan vonis di bawah lima tahun penjara. Ini jauh di bawah ancaman maksimal undang-undang. Ini bukan hanya soal lemahnya penegakan hukum, tetapi juga indikasi adanya intervensi politik yang sistematis.

Selain itu, kriminalisasi terhadap aktivis dan kritikus pemerintah semakin marak. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) semula dirancang untuk mengatur ruang digital. Sekarang itu menjadi alat ampuh untuk membungkam suara-suara kritis. Kasus penahanan aktivis lingkungan di Kalimantan menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk menekan hak asasi manusia. Begitu juga dengan jurnalis independen di Papua. Hukum tidak melindungi hak asasi manusia. Ironisnya, pelaku pelanggaran HAM berat, seperti kasus-kasus di era Orde Baru, masih berkeliaran bebas. Mereka belum menghadapi kejelasan proses hukum terkait perannya dalam kerusuhan 1998.

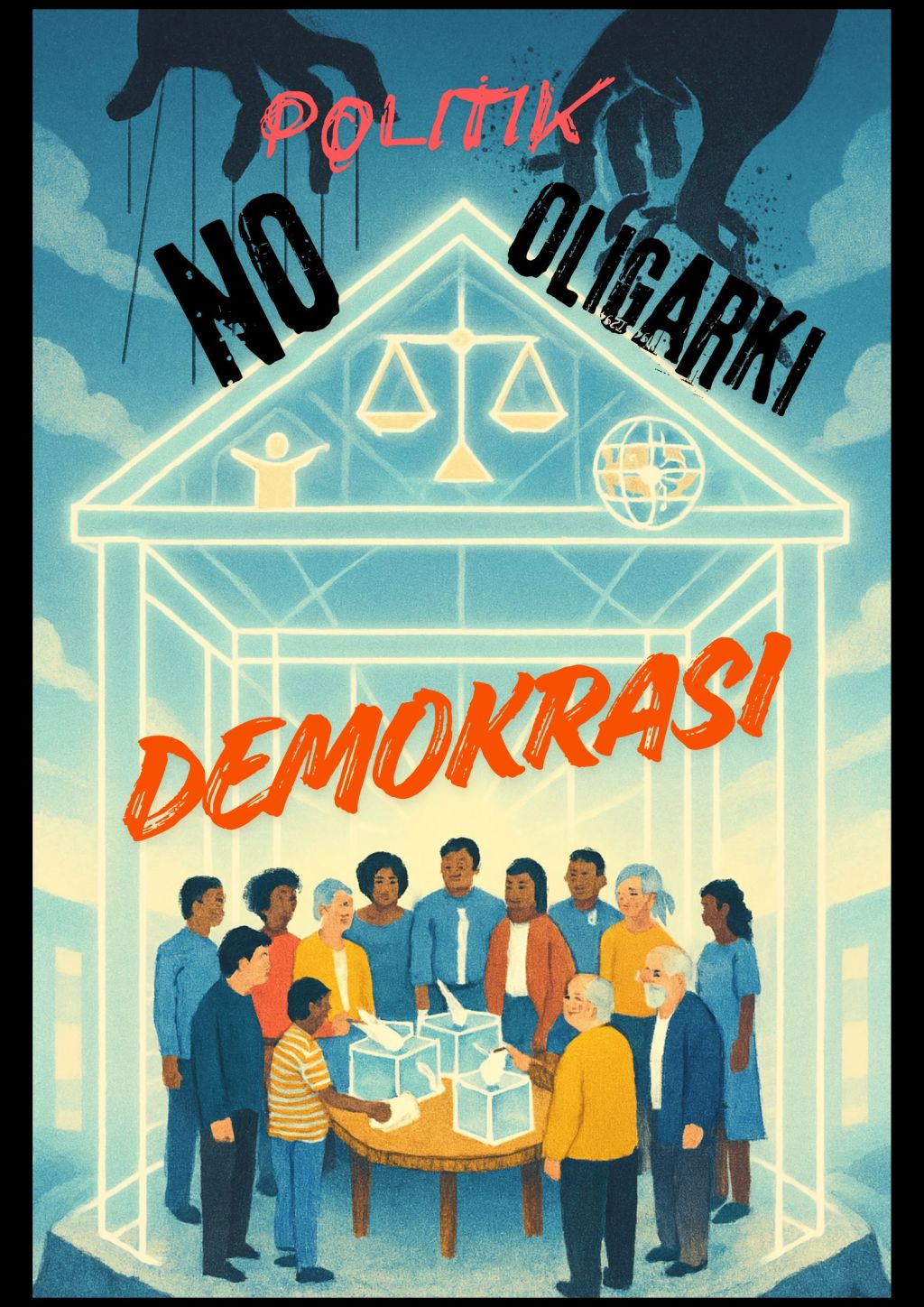

Akar Masalah: Politik Dinasti dan Oligarki Hukum

Krisis supremasi hukum ini tidak muncul dari ruang hampa. Salah satu akar utamanya adalah politik dinasti yang kian menguat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan bagaimana elit politik membangun jaringan kekuasaan berbasis keluarga atau kroni. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon kepala daerah pada 2024, misalnya, menjadi sorotan. Hal ini diduga memuluskan jalan politik bagi anak pejabat tinggi. Keputusan ini, yang diwarnai konflik kepentingan, mencerminkan bagaimana lembaga hukum tertinggi pun tidak kebal dari tekanan politik.

Oligarki hukum juga menjadi penyakit kronis. Kekuasaan hukum di Indonesia tidak lagi berada di tangan rakyat. Sebaliknya, kekuasaan ini dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki akses ke sumber daya politik dan ekonomi. Laporan Transparency International (2024) menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Ini merupakan penurunan signifikan dibandingkan dekade sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga merongrong fondasi hukum itu sendiri.

Lemahnya independensi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan bahkan KPK, memperparah situasi. Revisi UU KPK pada 2019 mengurangi kewenangan lembaga tersebut. Ini adalah contoh nyata bagaimana politik legislatif digunakan untuk melemahkan penegakan hukum. Di sisi lain, intervensi eksekutif dalam proses hukum sering terjadi. Pengangkatan jaksa agung atau kapolri yang dekat dengan lingkar kekuasaan membuat hukum kehilangan wibawanya.

Dampak: Ketidakpercayaan Publik dan Ketimpangan Sosial

Runtuhnya supremasi hukum memiliki dampak yang luas dan mendalam. Pertama, kepercayaan publik terhadap institusi hukum merosot tajam. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2025 menunjukkan bahwa hanya 35% masyarakat yang percaya pada independensi peradilan. Angka ini adalah yang terendah dalam dua dekade. Ketidakpercayaan ini mendorong apatisme politik di kalangan masyarakat, di mana rakyat merasa bahwa hukum tidak lagi relevan bagi kehidupan mereka.

Kedua, ketimpangan sosial semakin lebar. Hukum yang bias terhadap elit membuat rakyat kecil semakin terpinggirkan. Kasus sengketa lahan, misalnya, kerap berakhir dengan petani atau masyarakat adat kehilangan hak atas tanah mereka. Mereka kalah melawan korporasi yang didukung oleh aparat hukum. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2020-2024, lebih dari 1.200 konflik agraria terjadi, dengan mayoritas dimenangkan oleh pihak korporasi atau pengembang.

Ketiga, krisis ini membahayakan demokrasi itu sendiri. Tanpa supremasi hukum, demokrasi hanya menjadi topeng bagi otoritarianisme baru. Pemilu seharusnya menjadi pilar demokrasi. Sekarang diwarnai oleh manipulasi hukum. Contohnya adalah penggunaan sumber daya negara untuk kampanye atau penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu. Ini menciptakan lingkaran setan di mana hukum yang lemah menghasilkan demokrasi yang rapuh, yang pada gilirannya memperparah krisis hukum.

Jalan Keluar: Reformasi Sistematis atau Sekadar Harapan Kosong?

Menghadapi krisis ini, reformasi sistematis menjadi kebutuhan mendesak. Pertama, independensi lembaga penegak hukum harus dipulihkan. KPK perlu dikembalikan ke posisi semula sebagai lembaga antikorupsi yang independen, bebas dari intervensi politik. Reformasi kepolisian dan kejaksaan juga krusial untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak lagi tunduk pada tekanan eksekutif.

Kedua, peradilan harus dibersihkan dari praktik korupsi dan konflik kepentingan. Reformasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus dimulai dengan transparansi dalam pengangkatan hakim serta pengawasan ketat terhadap integritas mereka. Kasus seperti putusan MK tentang batas usia calon kepala daerah menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, partisipasi publik dalam proses hukum harus ditingkatkan. Hukum tidak boleh hanya menjadi urusan elit, tetapi juga alat bagi rakyat untuk menuntut keadilan. Memberdayakan masyarakat dilakukan melalui pendidikan hukum. Penyediaan bantuan hukum gratis juga penting. Akses ke informasi hukum adalah langkah konkret untuk memastikan hukum berpihak pada rakyat.

Namun, tantangan terbesar adalah political will. Tanpa kemauan politik dari penguasa, reformasi hukum hanya akan menjadi wacana kosong. Sayangnya, realitas politik saat ini menunjukkan bahwa banyak elit yang diuntungkan oleh status quo. Dinasti politik dan oligarki hukum tidak akan rela melepaskan kekuasaan mereka begitu saja. Oleh karena itu, tekanan dari masyarakat sipil, media, dan komunitas internasional menjadi kunci untuk mendorong perubahan.

Penutup: Hukum atau Kekacauan?

Indonesia sedang berada di ujung tanduk. Supremasi hukum yang runtuh tidak hanya mengancam keadilan, tetapi juga masa depan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Ketika hukum tidak lagi menjadi penutup bagi yang lemah, masyarakat kehilangan pegangan moral. Ketika hukum menjadi senjata bagi yang kuat, masyarakat kehilangan pegangan sosial. Krisis ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah pertanyaan eksistensial. Apakah Indonesia masih mampu menegakkan hukum sebagai fondasi negara? Atau kita akan terjebak dalam kekacauan yang dikuasai oleh kepentingan sempit?

Membangun kembali supremasi hukum bukanlah tugas mudah. Dibutuhkan keberanian untuk melawan arus oligarki. Kita juga membutuhkan keteguhan untuk memperjuangkan independensi lembaga. Kesadaran kolektif bahwa hukum adalah milik rakyat, bukan elit, juga diperlukan. Tanpa langkah nyata, Indonesia akan terus meluncur menuju jurang ketidakadilan. Di jurang ini, hukum tidak lagi menjadi pelindung. Sebaliknya, hukum menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat. Pertanyaannya, apakah kita masih punya waktu untuk berbalik arah?

Leave a comment