Bayangkan sebuah negara di mana preman bukan lagi sekadar preman, tapi arsitek kekacauan yang dilindungi oleh seragam dan jabatan.

Di Indonesia, premanisme bukan fenomena alamiah. Ia adalah produk rekayasa sejarah. Premanisme dibesarkan oleh kolonialisme. Ia dipelihara oleh otoritarianisme. Kini, premanisme dimanjakan oleh demokrasi yang pincang.

Dari vrijman Belanda yang jadi centeng pasar, hingga preman berdasi yang duduk di parlemen. Evolusi ini mencerminkan kegagalan sistemik. Negara gagal melindungi rakyatnya, dan polisi lebih sibuk berpose daripada beraksi.

Pada 2025, ketika Kapolri Listyo Sigit Prabowo berjanji “berantas premanisme”, kita hanya bisa bertanya: berapa lama lagi drama ini berlanjut? Artikel ini mengupas evolusi premanisme di Indonesia, dan bagaimana penindakan polisi yang setengah hati justru memperkuat akar racun ini.

Akar Kolonial: Vrijman yang Jadi Preman, Bukan Pahlawan

Sejarah premanisme di Indonesia dimulai bukan di gang-gang kumuh Jakarta, tapi di pasar-pasar Batavia abad ke-19. Istilah “preman” sendiri berasal dari “vrijman” – kata Belanda yang berarti “pria bebas”. Awalnya, vrijman adalah buruh pelabuhan atau pedagang kecil yang “bebas” dari pajak kolonial, simbol perlawanan ekonomi terhadap VOC. Tapi, seperti biasa, kolonialisme memutarbalikkan narasi. Vrijman ini direkrut sebagai centeng: penagih upeti, pengatur pasar, atau preman bayaran untuk membungkam oposisi. Mereka bukan pahlawan lagi, tapi alat kekuasaan informal yang disokong Belanda untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), premanisme berevolusi jadi lebih brutal. Jepang merekrut pemuda lokal sebagai tonarigumiai – kelompok pengawas lingkungan yang sebenarnya adalah pasukan vigilante.

Mereka dipersenjatai bambu runcing dan janji kekuasaan, tapi tugasnya: memeras rakyat atas nama “romusha”. Saat kemerdekaan 1945 tiba, banyak pejuang gerilya yang tak terserap TNI berubah jadi preman lokal. Bersenjata sisa perang, mereka menguasai wilayah kampung, jadi penjaga tanah atau centeng tuan tanah.

Di Jakarta, kelompok seperti Hercules di Tanah Abang lahir dari sisa-sisa ini. Preman yang awalnya melawan penjajah kini malah menindas sesama.

Evolusi ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan kekosongan kekuasaan pasca-kolonial. Ekonomi hancur, pengangguran melonjak, dan negara muda tak punya waktu membangun institusi.

Preman jadi pengisi ruang: mereka “menjaga” pasar, terminal, dan pelabuhan dengan cara primitif – pukul dulu, tanya kemudian.

Tapi, ironinya, negara justru membutuhkan mereka. Di era Soekarno (Orde Lama), preman direkrut sebagai massa pendukung konfrontasi dengan Malaysia. Mereka jadi alat politik: demo bayaran, intimidasi oposisi. Saat itu, premanisme masih kasar, tapi sudah berbau negara.

Orde Baru: Preman Jadi Anak Didik Negara, Petrus Hanya Topeng

Jika kolonialisme melahirkan preman, Orde Baru (1966-1998) menyekolahkannya. Soeharto tak sekadar mentolerir; ia menginstitusionalisasi premanisme. Preman direkrut ke ormas seperti Pemuda Pancasila, Fajar Merah Putih, atau Pembela Tanah Air. Mereka jadi “pemuda pembangunan”: alat untuk mengendalikan massa, membungkam buruh, dan mengamankan investasi asing.

Di Jakarta, preman Tanah Abang seperti Ucu Kambing atau Lulung tak lagi sendirian; mereka punya backing militer. Tahun 1970-an, premanisme marak karena urbanisasi cepat: migrasi desa-kota ciptakan pengangguran, dan preman jadi “solusi” informal untuk “ketertiban”.

Puncak absurditas: Operasi Petrus (Penembakan Misterius) 1983-1985. Jenderal Benny Moerdani, Panglima ABRI, memerintahkan penembakan extrajudicial terhadap ribuan preman dan residivis. Resmi, ini “pembersihan kriminalitas”. Tapi, Tempo tahun 1984 mengungkap: Petrus bukan berantas preman, tapi politik.

Korban utama: preman kecil yang tak berguna lagi bagi rezim. Lebih dari 10.000 tewas, tanpa proses hukum. Preman besar? Aman, karena mereka lindung Soeharto. Ini evolusi premanisme: dari jalanan ke istana. Preman jadi proxy kekuasaan, dan polisi? Hanya eksekutor bayangan.

Ekonomi Orde Baru mempercepat mutasi ini. Krisis minyak 1970-an ciptakan kelas menengah, tapi juga kesenjangan. Preman tak lagi pemeras kecil; mereka kuasai sektor informal: parkir liar, pungli pasar, debt collector untuk konglomerat.

Di Surabaya, preman etnis Madura bentuk kluster berdasarkan budaya – etnis jadi prasyarat keanggotaan geng, percepat sosialisasi kekerasan. Faktor budaya? Minuman keras dan mabuk jadi ritual, tapi akarnya ekonomi: pengangguran tinggi dorong pemerasan sebagai “alternatif mata pencaharian”. Negara tak peduli; preman berguna untuk “stabilitas”.

Reformasi: Preman Berdasi, dari Ormas ke Parlemen

Reformasi 1998 seharusnya mati premanisme. Runtuhnya Soeharto buka ruang demokrasi, tapi juga kekosongan kekuasaan. Preman lama tak hilang; mereka bermetamorfosis. Banyak bergabung ormas, LSM, bahkan partai politik.

FBR (Forum Betawi Rempug) di Jakarta jadi contoh: awalnya geng etnis, kini klaim “korban preman berdasi”. Ironis, karena pendirinya mantan preman Orde Baru. Di era Megawati dan SBY, premanisme jadi alat elektoral: bayar massa untuk demo, intimidasi lawan.

Era Jokowi (2014-2024) percepat digitalisasi premanisme. Preman tak lagi fisik; mereka online: ancam via medsos, kuasai e-commerce dengan pungli digital. Tapi akar tetap sama: ekonomi timpang. BPS catat pengangguran muda capai 14% pada 2023, dorong premanisme sebagai “karir”.

Di 2025, preman berkedok ormas ganggu investasi EV: segel pabrik, minta “jatah”. Gubernur Riau Abdul Wahid bahkan ditangkap KPK karena terima “jatah preman” Rp1,6 miliar – bukti premanisme sudah infiltrasi eksekutif.

Evolusi ini punya pola: preman tumbuh di ruang kosong hukum, dipelihara budaya patriarki (maskulinitas kekerasan), dan faktor ekonomi (kemiskinan urban).

Wikipedia sebut: premanisme disebabkan “budaya mabuk dan ekonomi buruk”, tapi itu simplistik. Sebenarnya, negara gagal ciptakan keadilan sosial, jadi preman jadi “hukum rimba” alternatif.

Di 2025, preman tak lagi di jalanan. Mereka ada di parlemen, bisnis, dan digital. Mereka adalah monster yang tak lagi bisa dibunuh dengan peluru Petrus.

Penindakan Polisi: Razia Seremonial, Kolusi Tersembunyi

Kini, inti kritik: polisi. Polri, institusi 300.000 personel, gagal berantas premanisme karena bukan prioritas – malah bagian dari masalah. Pada 2021, Polri tangkap 3.823 preman dalam razia Juni, tapi angka itu naik jadi 10.353 kasus pada Mei 2025.

Operasi Berantas Jaya 2025 di Jakarta Timur tangkap 157, Sumedang 111, Pasuruan 27. Terbaru, November 2025: Polres Sumedang amankan 111 dalam tiga hari, tapi hanya 6 diproses hukum. Sisanya? Dibina, lalu lepas. Ini bukan pemberantasan; ini teater.

Kritik utama: penindakan tak serius. KontraS sebut Polri sering libatkan preman untuk “tertibkan” Covid-19, perburuk situasi. Rakyat tuntut reformasi karena Polri tak profesional. Di Luwu Timur, polisi bocorkan identitas korban kekerasan seksual; di Deli Serdang, pedagang korban preman malah jadi tersangka. Tagar #PercumaLaporPolisi viral 2025 karena polisi lebih lindungi pelaku daripada korban.

Kolusi jadi kanker. Preman besar punya “bekingan” polisi: bagi hasil pungli, info razia. Di Riau, “jatah preman” ke gubernur ungkap jaringan: polisi tutup mata demi suap. Operasi Tinombala Sulteng 2025 tangkap 78, tapi pungli tetap marak. Kompolnas desak kolaborasi, tapi Polri sendirian: razia sporadis, tak sentuh akar. Di pasar Kramat Jati, preman pungut Rp40.000 parkir; polisi tangkap 7, tapi besoknya balik lagi. Mengapa? Karena preman berguna: jaga “stabilitas” tanpa biaya negara.

Kasus terbaru perkuat tuduhan. Di Purwakarta, geng Garage 26 hajar pemuda; polisi tangkap 4, tapi geng lain muncul. Di Medan, “lawa-lawa” pungli Belawan tak terganggu. X ramai kritik: “Polisi sibuk demo buruh, preman bebas”. Kapolri janji Satgas Anti-Premanisme, tapi tanpa reformasi, ini omong kosong. Data Pusiknas: 2025, 2.028 kasus premanisme, tapi vonis berat jarang. Preman kecil ditangkap, besar aman – klasik Orde Baru.

Dampak: Ekonomi Hancur, Masyarakat Trauma

Premanisme bukan isu kecil. Ia rugikan Rp triliunan: pungli kurangi investasi 20%, kata BKPM 2025. Investor EV kabur karena preman segel pabrik. Sosial? Trauma kolektif: anak SMP trauma dihajar polisi, pedagang takut buka usaha. Di X, cerita Karina Ranau – istri Epy Kusnandar – dipalak preman saat jualan, ungkap realita: bahkan seleb tak aman.

Solusi: Bukan Razia, Tapi Reformasi Total

Berantas preman butuh lebih dari peluru. Pertama, reformasi Polri: pecah kultur kekerasan, independensikan Propam. Kedua, ekonomi: ciptakan lapangan kerja, bukan janji kosong. Ketiga, hukum: bubarkan ormas preman, tak cuma razia. Islam tawarkan solusi moral: tauhid cegah korupsi, tapi negara harus implementasikan – bukan sekadar retorika.

Pada akhirnya, premanisme adalah cermin negara: jika polisi tak serius, rakyat yang bayar harga. 2025, dengan Prabowo janji “perangi preman”, kita tunggu bukti. Atau, seperti Petrus, ini hanya topeng baru untuk monster lama? Waktu jawab. (1998 kata)

Ringkasan Isi Buku

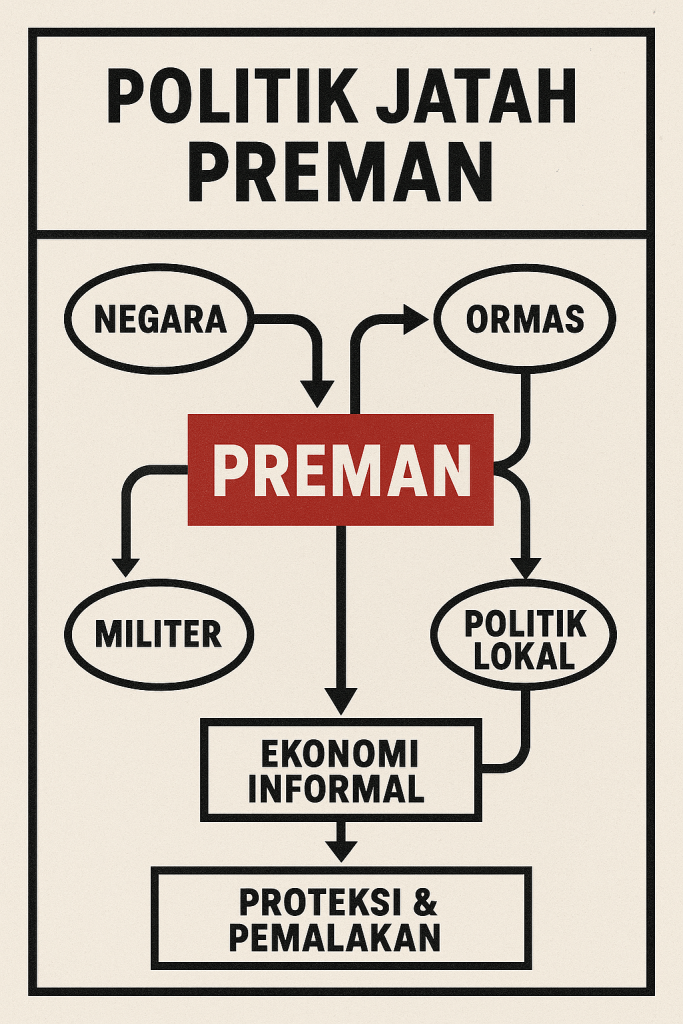

Wilson mengeksplorasi bagaimana kelompok-kelompok seperti geng, preman, dan organisasi masyarakat (ormas) bertransformasi. Mereka berubah dari alat kekuasaan negara selama Orde Baru menjadi aktor politik yang mandiri dalam era demokratisasi. Dalam konteks desentralisasi dan demokrasi elektoral, kelompok-kelompok ini tidak hanya mempertahankan eksistensi mereka. Mereka juga memanfaatkan celah dalam sistem politik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh legitimasi dan pengaruh. Mereka sering kali berperan sebagai perantara antara politik jalanan dan politik formal, serta mengklaim mewakili kelompok sosial-ekonomi yang terpinggirkan.

Salah satu bagian penting membahas tokoh legendaris preman Hercules Rosario Marshal. Ia menjadi simbol dari hubungan kompleks antara negara, militer, dan kekuasaan informal di era Orde Baru dan pasca-Orde Baru.

Ringkasan Terkait Hercules: Rosario Marshal

1. Asal-usul dan Perekrutan oleh Militer. Hercules adalah seorang milisi pro-integrasi asal Timor Timur. Militer membawa ia ke Jakarta pada 1980-an. Jaringan militer, terutama kopassus dan intelijen, memainkan peran penting. Ini adalah bagian dari kebijakan tidak resmi untuk menggunakan kelompok kekerasan informal dalam operasi militer. Kebijakan tersebut juga diterapkan dalam politik. Tujuannya adalah untuk mengendalikan wilayah urban dan komunitas tertentu (misalnya kawasan Tanah Abang), sekaligus mengawasi dan mengintimidasi lawan politik.

2. Posisi Hercules sebagai “Preman Negara”. Di Jakarta, Hercules membangun jaringan kekuasaan berbasis kekuatan fisik, patronase, dan loyalitas terhadap aparat militer tertentu. Ia menjadi ‘centeng’ politik, mendapat perlindungan dari elite militer, dan digunakan sebagai alat kontrol sosial di wilayah strategis ekonomi. Hercules mengembangkan basis kuat di Tanah Abang dengan menguasai aktivitas ekonomi informal (parkir, keamanan pasar, logistik).

3. Peran dalam Politik Pasca-Reformasi terjadi setelah jatuhnya Orde Baru. Hercules tetap eksis. Dia membentuk organisasi masyarakat (ormas) seperti Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB). Buku ini menjelaskan bagaimana Hercules mengubah strategi. Dia beralih dari kekerasan fisik ke pendekatan politik. Dia mendukung tokoh-tokoh politik dalam pemilu lokal dan nasional, termasuk dalam Pilpres. Hercules menjadi simbol transformasi premanisme menjadi kekuatan politik yang dilegitimasi secara elektoral.

4. Simbol Kuasa Jalanan dan Moralitas Baru. Wilson menyebut bahwa Hercules dan figur seperti dia mewakili model premanisme modern. Kekuatan informal mendapatkan tempat dalam tatanan demokrasi lokal. Mereka melakukannya melalui akses terhadap negara dan partai politik. Bahkan, Hercules kerap mengemas citra diri sebagai pelindung warga dan pejuang keadilan sosial, menciptakan narratif moralitas baru untuk membenarkan dominasinya. Buku ini juga menyoroti fenomena “centeng moralitas”. Preman menggunakan simbol-simbol agama untuk membenarkan tindakan mereka. Mereka bertindak sebagai penjaga moral masyarakat. Contoh konkret dari fenomena ini adalah kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR). Mereka memadukan kekerasan jalanan dengan retorika religius untuk memperoleh legitimasi sosial dan politik.

Front Pembela Islam (FPI)

FPI didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab dengan dukungan dari tokoh-tokoh militer dan politik. Organisasi ini awalnya berperan sebagai “polisi moral”. Mereka melakukan aksi-aksi vigilante terhadap tempat-tempat hiburan. Mereka menargetkan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. FPI juga aktif dalam mobilisasi massa untuk mendukung agenda politik tertentu. Mereka terlibat dalam pemilihan umum dan demonstrasi besar seperti Aksi Bela Islam pada tahun 2016.

Wilson mencatat bahwa FPI memiliki kemampuan untuk mengerahkan massa dan kapasitas koersif yang dicari oleh para politisi. Namun, dibandingkan dengan organisasi seperti FBR, kehadiran FPI secara teritorial lebih lemah. Mereka lebih fokus pada isu-isu nasional daripada membangun basis lokal yang kuat.

Forum Betawi Rempug (FBR)

FBR didirikan pada tahun 2001 oleh dua kyai Betawi, yaitu Fadloli El Muhir dan Lutfi Hakim. Mereka mendirikan organisasi ini sebagai respons terhadap marginalisasi etnis Betawi di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan sosial masyarakat Betawi, serta melindungi mereka dari ancaman eksternal.

FBR memiliki struktur organisasi yang kuat. Mereka memiliki lebih dari 300 cabang di wilayah Jabodetabek. Keanggotaan mereka luas di kalangan masyarakat kelas bawah. FBR juga terlibat dalam aksi-aksi vigilante dan bentrokan dengan kelompok lain, termasuk FPI dan Pemuda Pancasila, dalam perebutan wilayah kekuasaan.

Namun, berbeda dengan FPI, FBR lebih menekankan pada identitas etnis dan budaya Betawi. Mereka memiliki pendekatan yang lebih moderat dalam isu-isu keagamaan. Organisasi ini juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan melalui pesantren dan pelatihan bela diri. Wilson menyoroti bahwa baik FPI maupun FBR memanfaatkan kekuatan koersif. Mereka juga menggunakan legitimasi moral untuk memperoleh pengaruh. Pengaruh ini berperan dalam politik lokal dan nasional. Namun, pendekatan mereka berbeda. FPI lebih fokus pada isu-isu keagamaan dan nasional. Sementara itu, FBR lebih menekankan pada identitas etnis dan kepentingan lokal.

Relevansi dan Kontribusi

Karya ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana kekuasaan informal beroperasi dan beradaptasi dalam sistem politik yang berubah. Wilson menunjukkan bahwa praktik “jatah preman” bukan sekadar bentuk pemalakan. Ini merupakan bagian dari ekonomi politik kekuasaan yang kompleks. Dalam ekonomi ini, aktor-aktor informal memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan lokal dan nasional.

Suara Orang Batak Dari Jantung Tapanuli

Leave a comment