Let. Jend. T.B. Simatupang: Intelektual Militer di Tengah Revolusi dan Transisi Republik

“Tentara adalah alat negara, bukan alat partai.”

“Ketaatan seorang prajurit yang sejati bukan kepada penguasa, melainkan kepada konstitusi dan rakyatnya.”

Pada masa-masa awal republik, Indonesia baru saja berdiri di atas fondasi rapuh hasil revolusi. Kekuatan senjata dan kekuatan ide menjadi dua unsur penentu arah bangsa.

Di tengah hiruk-pikuk perjuangan bersenjata dan tarik-menarik antara kekuatan sipil, militer, dan politik, muncul sosok yang tak sekadar mengangkat senjata. Ia juga mengangkat cara berpikir.

Sosok tersebut adalah Tahi Bonar Simatupang, atau yang dikenal luas sebagai T.B. Simatupang. Ia bukan panglima di garis depan pertempuran. Ia merupakan panglima dalam membangun akal sehat militer Indonesia. Dia meletakkan dasar bagi profesionalisme tentara yang tunduk pada pemerintahan sipil.

Awal Kehidupan

Tahi Bonar Simatupang lahir pada 28 Januari 1920 di Sidikalang, Sumatra Utara. Ia berasal dari keluarga Batak Kristen yang menaruh perhatian besar pada pendidikan dan moralitas. Sejak kecil, Simatupang tumbuh dalam suasana disiplin dan ketekunan belajar. Ia menempuh pendidikan di HIS Tarutung, lalu ke MULO, dan melanjutkan ke AMS Jakarta, tempat ia mengenal gagasan-gagasan kebangsaan modern.

Di sekolah menengah, Simatupang mulai membaca karya-karya pemikir Eropa dan buku-buku tentang nasionalisme Asia. Ia tertarik pada ide kemerdekaan India dan Filipina, serta perjuangan kemanusiaan universal. Pandangan ini membentuk karakter dasarnya: nasionalis rasional, bukan fanatik ideologis.

Hasratnya pada ilmu dan organisasi membawanya diterima di Koninklijke Militaire Academie (KMA) di Bandung. Akademi militer Belanda ini pada masa itu merupakan jalur prestisius bagi pribumi yang ingin menjadi perwira. Namun studinya terputus akibat pecahnya Perang Dunia II dan invasi Jepang ke Hindia Belanda pada tahun 1942.

Setelah KNIL menyerah kepada Jepang pada Maret 1942, Simatupang, sebagai perwira KNIL, ditangkap. Dia menjadi tawanan perang (POW/Prisoner of War). Dia dipindahkan ke beberapa kamp tawanan perang, termasuk di Cimahi dan Bandung. Kehidupan sebagai tawanan perang tentu sangat sulit dan penuh penderitaan.

Pengalamannya ini sangat kontras dengan rekan-rekan seangkatannya seperti A.H. Nasution dan T.B. Karim yang memilih untuk melarikan diri sebelum ditangkap dan kemudian bergabung dengan PETA (Pembela Tanah Air) yang dibentuk Jepang. PETA inilah yang menjadi cikal bakal inti TNI.

Simatupang dibebaskan dari kamp tawanan setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, menyusul pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki. Setelah dibebaskan, dia segera bergabung dengan para pemuda dan bekas perwira PETA yang sedang mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Meski tidak hadir di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945, dia terlibat aktif dalam persiapan-persiapan di balik layar.

Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, Simatupang segera bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berbeda dengan banyak pejuang bersenjata yang berangkat dari laskar rakyat, Simatupang datang dengan latar pendidikan militer formal. Ia menjadi sosok yang menghubungkan pengalaman perang gerilya dengan struktur organisasi modern.

Dalam masa revolusi, T.B. Simatupang tidak dikenal sebagai komandan lapangan seperti Jenderal Sudirman atau Kolonel Nasution. Namun, ia berperan penting di balik meja perencanaan dan diplomasi. Ia menjadi Kepala Staf Umum Angkatan Perang, membantu Jenderal Sudirman merancang strategi pertahanan semasa perang gerilya melawan Belanda.

Ia memainkan peran penting dalam perundingan-perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Perannya terutama terlihat menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949. Simatupang memahami bahwa perjuangan kemerdekaan tidak bisa hanya dimenangkan dengan senjata. Pikiran dan strategi politik yang matang juga diperlukan.

Dekat dengan Jenderal Sudirman

Meski berbeda gaya dan latar belakang, T.B. Simatupang dan Jenderal Sudirman menjalin hubungan yang erat. Sudirman adalah figur spiritual dan karismatik yang memimpin perang gerilya dengan keyakinan moral dan religiusitas yang mendalam. Sementara Simatupang adalah perwira muda dengan pola pikir rasional, sistematis, dan akademis.

Saat Sudirman terbaring sakit parah akibat tuberkulosis, Simatupang kerap mendampinginya. Dalam Laporan dari Banaran, memoarnya tentang masa perang, ia menulis dengan penuh hormat. Sudirman menolak berhenti berjuang meskipun tubuhnya rapuh. “Jenderal besar yang tubuhnya tak lagi kuat berjalan, tetapi rohnya tetap memimpin bangsa.”

Kedekatan ini menjelaskan mengapa ketika Sudirman wafat pada 29 Januari 1950. Simatupang dipandang sebagai salah satu penerus alami dalam jajaran tertinggi militer Republik.

Dari Tentara Revolusi ke Angkatan Perang Republik

Kematian Jenderal Sudirman menandai akhir satu babak sejarah: babak revolusi bersenjata. Indonesia baru saja meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

Namun di balik euforia kemerdekaan, tantangan baru muncul — bagaimana menyatukan berbagai kekuatan bersenjata. Sebab, selain TNI, masih ada pasukan-pasukan eks-KNIL (tentara kolonial Belanda). Selain itu, terdapat tentara-tentara negara bagian hasil bentukan Belanda dalam struktur federal Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dalam suasana itulah, pemerintah memerlukan figur pemersatu dan modernis. Sosok ini harus dapat menata ulang organisasi militer. Hal ini harus dilakukan tanpa terjebak pada loyalitas daerah atau ideologi tertentu. Maka pada 20 Juni 1950, Kolonel T.B. Simatupang diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Ini adalah jabatan tertinggi militer Republik saat itu. Jabatan ini secara de facto menggantikan posisi Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Penunjukan ini tidak lahir dari popularitas tempur, melainkan dari kepercayaan politik dan intelektual. Perdana Menteri Mohammad Hatta dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX melihat Simatupang sebagai sosok ideal. Mereka percaya dia memahami visi besar. Visi itu adalah menjadikan militer alat negara, bukan penguasa negara.

Kepemimpinan dan Tantangan

Sebagai Kepala Staf Angkatan Perang, Simatupang menghadapi medan perang yang berbeda — perang internal antara pandangan profesionalisme dan semangat revolusioner.

Sebagian besar perwira TNI saat itu masih memegang konsep bahwa “tentara adalah anak kandung revolusi”. Karena itu, mereka merasa berhak ikut menentukan arah politik negara. Simatupang menolak gagasan tersebut. Ia menegaskan bahwa peran tentara adalah menjaga keamanan, bukan menentukan kebijakan politik.

Namun, konsep rasional ini sulit diterima dalam konteks pasca-revolusi yang masih panas. Banyak perwira lapangan menganggap gagasan Simatupang sebagai “terlalu Barat” dan “tidak revolusioner.” Konflik pun tak terhindarkan.

Krisis 17 Oktober 1952

Puncak ketegangan terjadi pada 17 Oktober 1952. Pada saat itu, sekelompok perwira TNI mengerahkan pasukan bersenjata ke depan Istana Negara. Tujuan mereka adalah menekan Presiden Sukarno agar membubarkan parlemen dan membentuk pemerintahan baru. Simatupang dan A.H. Nasution (saat itu Kepala Staf Angkatan Darat) tidak secara langsung memimpin aksi tersebut, tetapi mereka dianggap gagal mengendalikan bawahannya.

Peristiwa itu menjadi trauma politik dalam hubungan sipil-militer. Pemerintah menilai tindakan itu sebagai upaya kudeta terselubung. Akibatnya, Nasution diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Tak lama kemudian, Simatupang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai KSAP pada tahun 1953.

Namun, di balik kegagalan politik itu, prinsip yang dipegang Simatupang tidak berubah. Ia justru memperdalam refleksinya tentang bagaimana seharusnya hubungan antara tentara dan kekuasaan sipil dijaga agar tidak saling menindas.

Dari Prajurit ke Pemikir Bangsa

Setelah keluar dari militer, Simatupang tidak terjun ke politik praktis. Ia memilih jalan sunyi: menjadi intelektual publik dan penulis.

Ia menulis sejumlah buku penting. Buku-buku tersebut merekam perjalanan batinnya sebagai perwira dan warga negara. Di antaranya adalah Laporan dari Banaran, Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos Politik, Iman Kristen dan Pancasila, dan Pengabdian Tanpa Akhir.

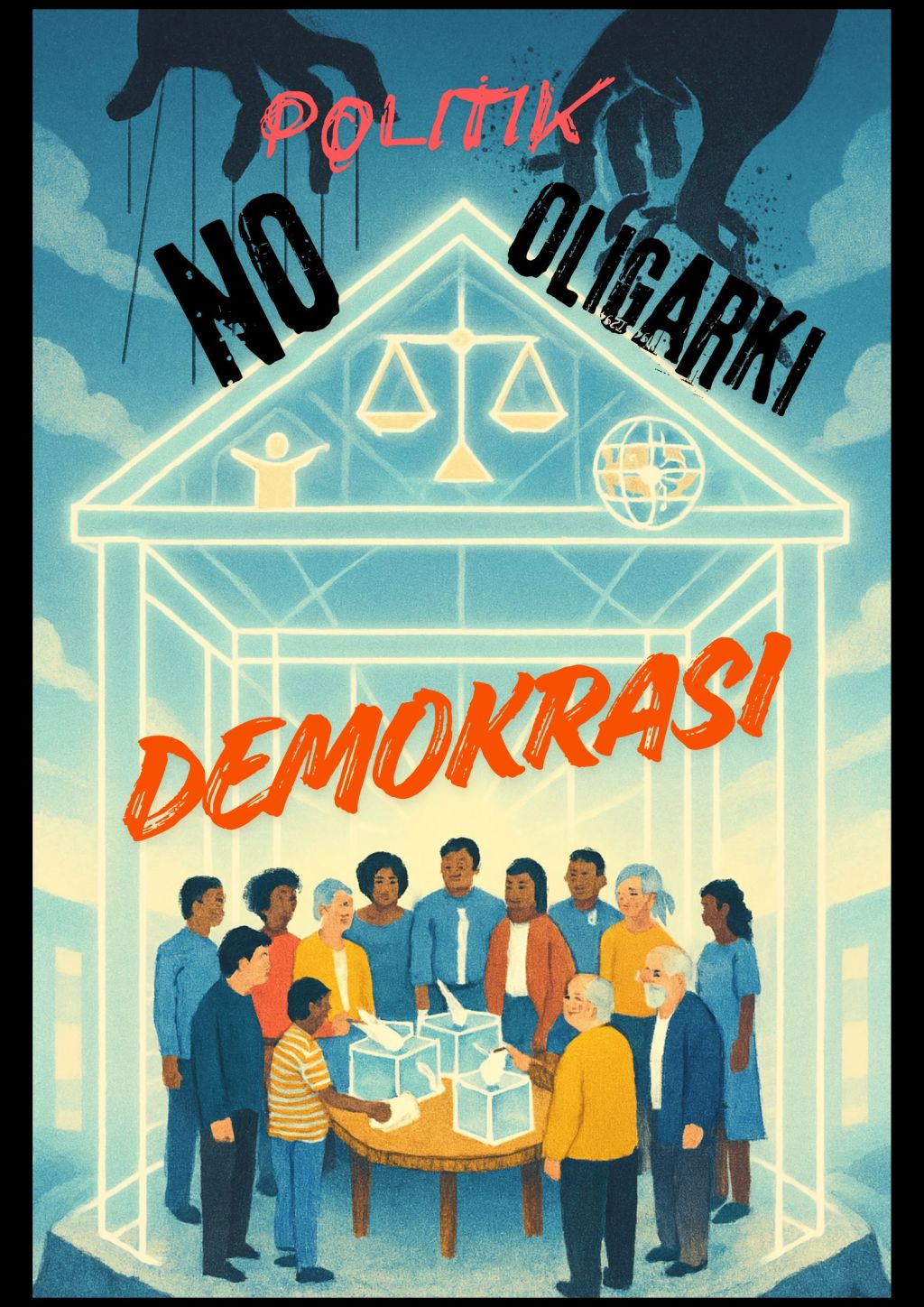

Dalam karya-karya itu, Simatupang menegaskan kembali keyakinannya bahwa kekuatan militer harus selalu berada di bawah kendali kekuasaan sipil. Ia percaya bahwa demokrasi hanya bisa hidup bila kekuasaan senjata tidak mengatur arah negara.

Pemikiran ini kontras dengan perkembangan politik berikutnya. Perkembangan tersebut terjadi terutama di masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru (1966–1998). Pada masa ini, militer justru menjadi kekuatan politik dominan. Dalam banyak kesempatan,

Simatupang mengingatkan bahwa ketika militer memasuki ruang politik, disiplin tentara akan melemah dan demokrasi akan mati perlahan.

Warisan Intelektual dan Etika Kepemimpinan

T.B. Simatupang bukan hanya seorang perwira, tetapi juga pembentuk nilai-nilai dasar profesionalisme TNI.

Ia menekankan tiga prinsip penting:

- Tentara adalah alat negara, bukan alat partai atau golongan.

- Kepemimpinan militer harus berbasis kompetensi, bukan karisma.

- Kesetiaan tertinggi seorang prajurit adalah kepada konstitusi, bukan individu.

Dalam pandangan Simatupang, perjuangan sejati seorang tentara bukan hanya memenangkan perang. Mereka juga harus menjaga agar bangsa tidak jatuh ke dalam kekuasaan tanpa kendali. Ia sering menulis,

“Negara tanpa tentara akan rapuh, tetapi negara yang dikendalikan tentara akan kehilangan jiwanya.”

Ketekunannya menjaga prinsip-prinsip tersebut membuatnya tetap dihormati, bahkan oleh mereka yang berbeda pandangan. Setelah wafat pada 1 Januari 1990, ia dikenang sebagai perwira yang setia pada idealisme republik. Dia juga diingat sebagai pemikir militer yang berani berdiri di sisi konstitusi, bukan di sisi kekuasaan.

Supremasi Sipil, Warisan Abadi T.B. Simatupang

Biografi T.B. Simatupang mencerminkan pergulatan abadi antara kekuasaan dan moralitas dalam tubuh militer Indonesia. Ia muncul di masa transisi — dari revolusi ke negara hukum, dari tentara rakyat ke tentara profesional. Dalam semua fase itu, ia memegang satu keyakinan teguh: tentara tidak boleh mengatur negara, melainkan menjaga negara.

Ketika kekuasaan politik dan ambisi pribadi sering mengaburkan batas-batas itu, T.B. Simatupang menjadi suara jernih yang mengingatkan: tanpa kontrol sipil, tentara akan kehilangan kehormatannya sebagai penjaga bangsa.

Di tengah riuhnya sejarah Indonesia yang kerap diwarnai campur tangan militer dalam politik, warisan Simatupang terasa kian relevan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan senjata harus dibatasi oleh kekuatan nurani dan hukum. Demokrasi sejati hanya bisa bertahan bila militer tunduk pada pemerintahan sipil yang sah.

Dalam sejarah panjang Republik, mungkin nama T.B. Simatupang tidak sepopuler Jenderal Sudirman. Ia juga tidak sepopuler Soeharto. Namun, justru dalam ketenangan dan integritasnya, ia menyelamatkan marwah militer dari bahaya ambisi politik.

Leave a comment