Sukarno, Komunisme, dan Daya Pikat Kekuasaan

Dalam sejarah Indonesia modern, nama Sukarno tidak hanya dikenang sebagai proklamator kemerdekaan. Dia juga diingat sebagai sosok kompleks. Dia menjalin hubungan rumit antara idealisme, kekuasaan, dan ideologi. Di antara berbagai pandangan politik yang ia peluk, komunisme memiliki posisi istimewa. Pandangan ini bukan sebagai dogma tunggal. Lebih dari itu, komunisme adalah bagian dari eksperimen besar yang ia sebut “Nasakom”: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme.

Latar Sejarah: Dunia yang Terbelah

Ketika Sukarno memimpin Indonesia pada dekade 1950–1960, dunia berada dalam pusaran Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh global melalui kekuatan ideologi: kapitalisme versus komunisme. Negara-negara baru di Asia dan Afrika menjadi ajang perebutan orientasi politik, ekonomi, dan diplomatik.

Dalam lanskap itulah Sukarno berdiri: seorang nasionalis revolusioner yang ingin menegaskan bahwa Indonesia tidak tunduk pada kutub manapun. Namun, ide komunisme memiliki daya tarik yang besar dalam pandangannya. Komunisme menawarkan janji tentang kesetaraan sosial dan kemandirian dari kekuatan kolonial.

Sukarno melihat komunisme bukan dari kacamata atheisme atau doktrin kelas seperti Marx klasik, tetapi dari sudut pandang antikolonial. Ia menilai bahwa kapitalisme Barat adalah perpanjangan tangan penjajahan ekonomi, sedangkan sosialisme-komunisme menawarkan emansipasi rakyat tertindas. Baginya, komunisme memberi bahasa baru bagi perjuangan bangsa muda yang ingin berdiri sejajar di panggung dunia.

“Nasakom”: Ide Besar dan Upaya Menyatukan Ketegangan

Pada awal 1960-an, keresahan sosial merebak di Indonesia. Pertarungan politik antara tentara, partai agama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengancam stabilitas negeri muda itu. Dalam benak Sukarno, hanya ide “Nasakom” yang bisa menjinakkan konflik ideologis tersebut. “Nasakom” merupakan suatu sintesis antara nasionalisme (Nas), agama (A), dan komunisme (Kom).

Sukarno menganggap dirinya pemimpin besar yang mampu menjadi “penjembatan sejarah.”

Dalam pidato-pidatonya, ia sering menegaskan bahwa Nasakom adalah cara Indonesia menghindari perang saudara ideologis. Perang ini melanda Timur Tengah dan Asia Selatan.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini juga memperluas ruang politik bagi PKI dan

memperlemah lembaga demokratis yang menentang kekuasaan tunggalnya.

Nasakom menjadi alat politik. Ini juga proyek ideologis. Alat ini menegaskan bahwa semua golongan harus tunduk di bawah satu payung revolusi. Mereka harus tunduk pada satu pemimpin dan satu pusat komando: Sukarno sendiri.

Gaya Kepemimpinan dan Karisma Personal

Kharisma Sukarno sudah terbentuk sejak masa pergerakan nasional. Ia pandai berpidato, cakap

memadukan bahasa rakyat dengan teori tinggi, dan gemar memainkan simbol-simbol besar: merah-putih, revolusi, dan kemerdekaan. Di mata jutaan rakyat yang buta huruf politik, Sukarno adalah “penjelmaan Indonesia.”

Namun, karisma yang dahsyat itu juga menumbuhkan keyakinan bahwa hanya dirinya mampu menjaga Indonesia agar tidak runtuh. Dalam sistem parlementer 1950–1957, Sukarno frustrasi terhadap tarik-ulur partai yang membuat pemerintahan tidak stabil. Ia menganggap demokrasi liberal gagal, karena dituduh terlalu mengutamakan kepentingan partai dibanding kepentingan bangsa.

Kekecewaan itu melahirkan langkah besar: pada 1959, Sukarno memberlakukan kembali

Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden. Dengan dekret itu, pemerintahan beralih ke sistem presidensial yang memusatkan kekuasaan di tangannya. Ia menamakan era baru itu sebagai “Demokrasi Terpimpin.”

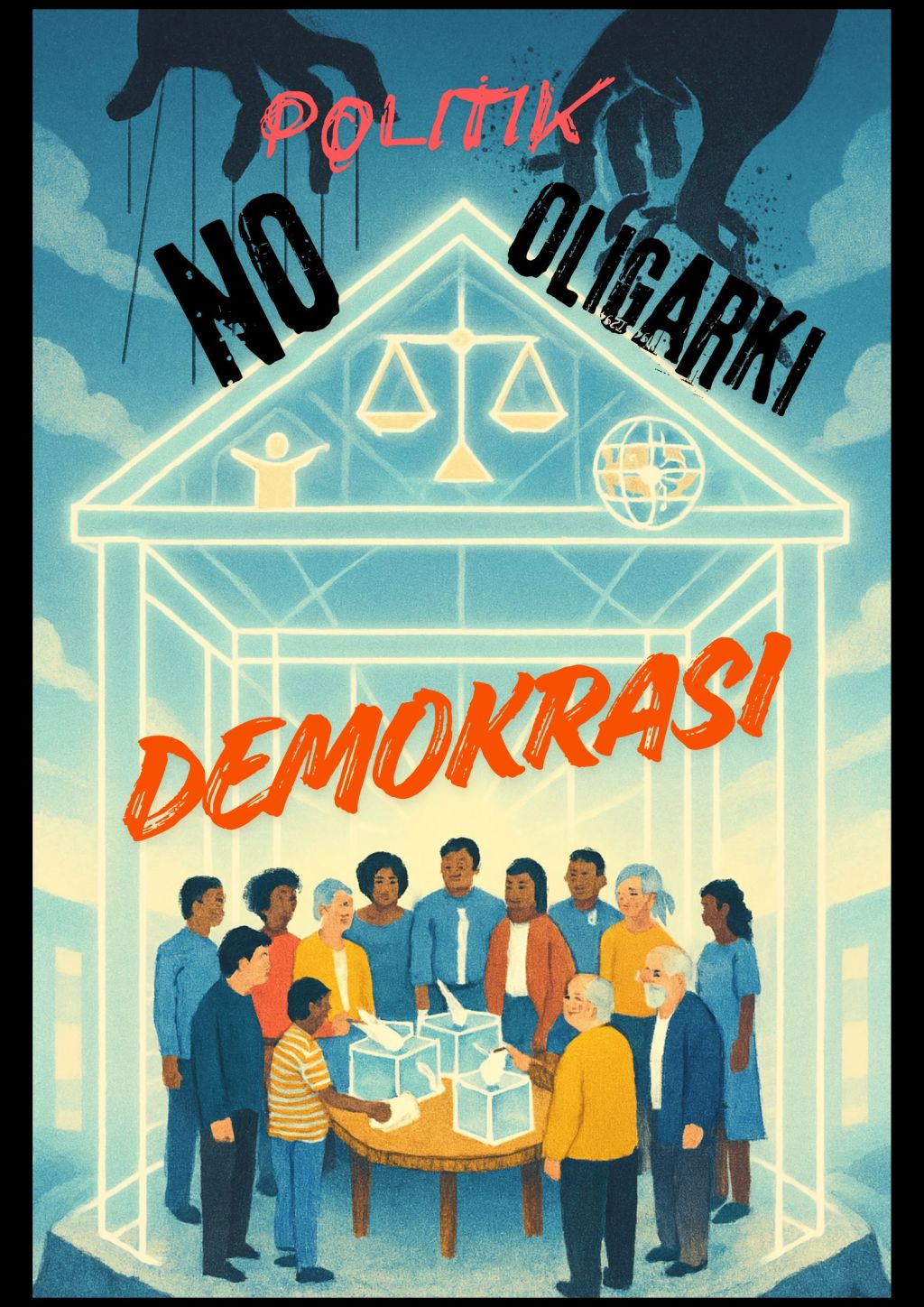

Demokrasi Terpimpin: Antara Revolusi dan Otoritarianisme

“Demokrasi Terpimpin” menjadi laboratorium bagi gagasan besar Sukarno sekaligus manifestasi sifat otoriternya. Di atas kertas, sistem ini dimaksudkan untuk “memimpin rakyat ke arah tujuan revolusioner.” Dalam praktiknya, ia menghapus perimbangan kekuasaan.

Presiden tidak hanya kepala negara, tetapi juga penentu tunggal arah politik, ekonomi, dan diplomasi. Pers dibatasi, oposisi direpresi, dan lembaga perwakilan rakyat hanya menjadi perangkat simbolis. Semua kebijakan didorong atas nama revolusi, sementara kritik dianggap ancaman terhadap persatuan nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Sukarno menegaskan bahwa demokrasi bagi bangsa Indonesia bukan sekadar pemungutan suara, melainkan “gotong royong dalam revolusi.” Namun, justifikasi semantik itu menjadi alat politis yang memberi ruang legitimasi untuk memusatkan kuasa.

Hubungan Sukarno dan PKI: Simbiosis dan Ketergantungan

Kedekatan Sukarno dengan PKI sering ditafsirkan sebagai bukti orientasi ideologisnya.

Sebenarnya, hubungan itu lebih bersifat simbiosis politik. PKI, di bawah pimpinan D.N. Aidit, memiliki dukungan massa besar — jutaan buruh, petani, dan seniman yang tersebar di seluruh Nusantara.

Bagi Sukarno, dukungan itu berguna untuk menyeimbangkan kekuatan militer yang semakin berpengaruh. Ia percaya bahwa PKI dapat menjadi mitra dalam mewujudkan “revolusi sosial” yang anti-imperialis. Sukarno memberi ruang politik luas bagi partai itu melalui jabatan di kabinet. Partai itu juga diberikan peran dalam organisasi massa. Keikutsertaan dalam proyek-proyek kebudayaan negara juga diberikan.

Sebaliknya, bagi PKI, wibawa Sukarno memberi perlindungan politik dari ancaman militer dan kelompok Islam. Keduanya saling memanfaatkan — Sukarno memperoleh legitimasi revolusioner, sementara PKI memperoleh payung kekuasaan.

Namun, hubungan itu juga berbahaya. Dalam suasana internasional pasca-Perang Dingin, kedekatan Sukarno dengan blok komunis membuat Amerika Serikat dan sekutu Barat waspada. Bantuan ekonomi dari Barat turun drastis, sementara ekonomi nasional memburuk akibat inflasi tinggi dan stagnasi produksi.

Kultus Individu dan Politik Simbol

Sukarno memainkan politik simbol dengan luar biasa. Setiap pidato menjadi drama ideologis; setiap upacara menjadi teater kebangsaan. Patung-patung, poster, dan gambar dirinya tersebar di seluruh penjuru negeri. Ia disebut “Penyambung Lidah Rakyat,” “Pemikir Besar Revolusi,” bahkan “Bapa Bangsa.”

Kultus terhadap sosok Sukarno tumbuh subur di tengah merosotnya ekonomi dan meningkatnya ketegangan politik. Kekuasaan dan kharisma pribadi menggantikan peran institusi negara.

Elite militer dan birokrat mulai resah. Dalam pandangan mereka, Indonesia perlahan berubah menjadi negara otoriter berbasis figur tunggal. Negara ini tidak lagi berbasis hukum.

Dari Revolusi ke Kejatuhan

Pada pertengahan 1960-an, struktur kekuasaan Sukarno mencapai puncak sekaligus titik rapuhnya. Ia memeluk Nehru dan Nasser dalam proyek “Gerakan Non-Blok,” namun di dalam negeri, Nasakom justru menajamkan kecurigaan antar kelompok.

Tragedi 30 September 1965 menjadi penutup dramatis dari masa kekuasaannya. Keterlibatan PKI dalam kudeta yang gagal menimbulkan gelombang anti-komunis besar. Militer mengambil alih kekuasaan secara bertahap, dan Sukarno dipinggirkan hingga resmi digantikan oleh Jenderal Soeharto pada 1967.

Mengapa Sukarno Menyukai Komunisme?

Menilai kedekatan Sukarno dengan komunisme tidak bisa dilihat semata dari ideologi doktrinal.

Ada tiga alasan pokok:

- Antikolonialisme: Komunisme, bagi Sukarno, adalah simbol perlawanan terhadap imperialisme ekonomi Barat. Ia menganggap sistem itu dapat menciptakan keadilan sosial bagi rakyat miskin yang ditinggalkan kolonialisme.

- Romantisme Revolusi: Sukarno menyukai retorika revolusi — gerakan massa, semangat perubahan, dan narasi pertarungan kelas dipadukan dengan nasionalisme. Ia merasa ide itu memberi energi moral pada revolusi Indonesia.

- Kalkulasi Politik: Hubungan dengan PKI memperkuat basis politiknya di tengah pertarungan dengan militer dan kelompok agama konservatif. Dalam politik, Sukarno memanfaatkan ideologi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Diktator atau Pemimpin Revolusi?

Sebutan “diktator” bagi Sukarno sering muncul karena gaya pemerintahannya yang terpusat, mengendalikan semua aspek negara, serta menolak oposisi. Namun, dalam kaca mata pendukungnya, ia bukan diktator dalam arti totalitarian. Ia dianggap sebagai “pemimpin revolusi.” Ia berusaha untuk memadukan keragaman bangsa dalam satu arahan ideologis.

Faktanya, Sukarno memang menjalankan pola pemerintahan tunggal, mengandalkan kultus individu, dan meminggirkan sistem checks and balances. Ia percaya bahwa demokrasi parlementer tidak cocok untuk bangsa yang baru lahir. Menurutnya, Indonesia memerlukan bimbingan seorang pemimpin tunggal. Ini bertujuan agar revolusi tidak tersesat.

Penutup: Warisan Ambiguitas

Warisan Sukarno adalah paradoks antara idealisme dan kekuasaan. Ia membangunkan

semangat dunia ketiga, menantang dominasi Barat, dan menyuarakan kebanggaan nasional. Namun, dalam prosesnya, ia juga menciptakan sistem yang menyulitkan kehidupan demokrasi dan membuka ruang bagi terbentuknya rezim otoriter berikutnya.

Sukarno mencintai ideologi karena melihatnya sebagai alat perubahan sosial, bukan batasan pemikiran. Tetapi di tangan seorang pemimpin dengan kekuasaan nyaris absolut, ideologi mudah menjadi pembenaran untuk mempertahankan tahta. Di situlah Sukarno berdiri — antara revolusi dan otoritarianisme, antara cinta pada rakyat dan cinta pada dirinya sendiri.

Leave a comment