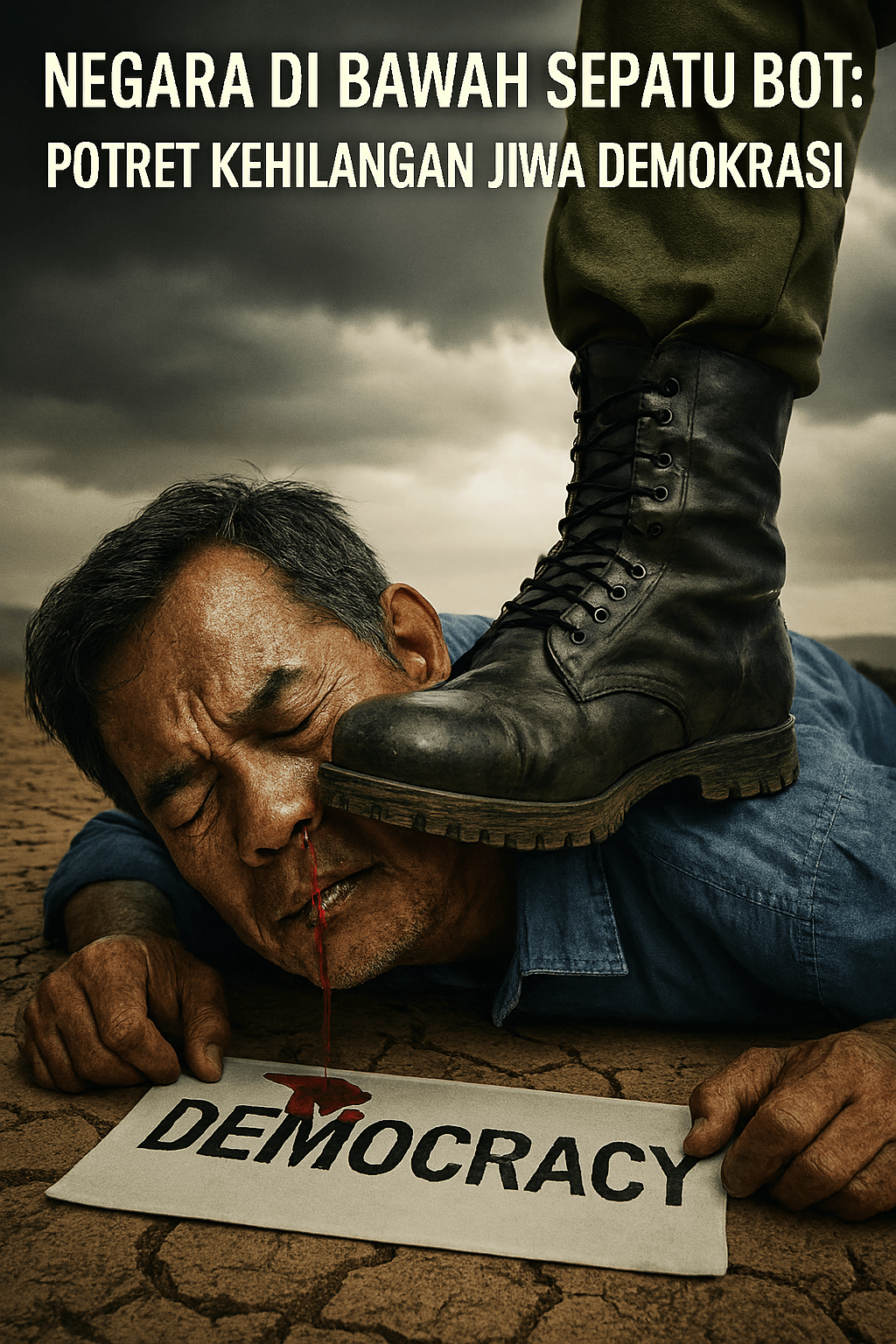

Dilema Kekuasaan Militer: Antara Ketertiban dan Kehilangan Jiwa Bangsa

Dalam sejarah perjuangan bangsa, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menjadi pilar utama pertahanan negara. Lahir dari semangat rakyat yang bangkit melawan penjajah, TNI bukan hanya alat bersenjata, melainkan simbol kebersamaan dan kesetiaan kepada rakyat. Namun, ketika tentara mulai mengendalikan roda pemerintahan sipil, jiwa demokrasi bangsa mulai terkikis.

Negara yang dikendalikan tentara bukan hanya kehilangan keseimbangan kekuasaan. Negara juga kehilangan esensi kemanusiaannya: kebebasan berpikir, partisipasi rakyat, dan supremasi sipil atas militer.

Ini bukan sekadar retorika, melainkan peringatan historis yang relevan bagi Indonesia hari ini.

Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto dilantik sebagai pemimpin negara. Prabowo adalah mantan jenderal Kopassus yang kental dengan aroma militer. Ia membawa visi “Indonesia Emas 2045” yang menjanjikan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan.

Namun, di balik janji itu, muncul kebijakan-kebijakan yang membuka pintu bagi kembalinya dominasi militer di ranah sipil.

Revisi Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 ditandatangani Prabowo pada 26 Maret 2025. Revisi ini memperluas jabatan sipil yang bisa diduduki prajurit aktif.

Jumlah kementerian dan lembaga tersebut bertambah dari 10 menjadi 16. Termasuk di dalamnya adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ada juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, Badan Nasional Pengelolaan Batas Negara (BNPNB) juga termasuk.

Selain itu, penunjukan prajurit aktif seperti Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Selain itu, penunjukan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog melanggar Pasal 47 UU TNI. Pasal ini mengharuskan pensiun dini sebelum menduduki jabatan sipil.

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo (Oktober 2024-Oktober 2025), setidaknya 12 purnawirawan TNI menduduki posisi strategis di kabinet. Pelibatan TNI dalam program sipil seperti Food Estate dan Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mengaburkan batas antara barak dan birokrasi. Pengamat seperti Hussein Ahmad dari KontraS menyebut ini sebagai “re-militerisasi” yang mengancam reformasi 1998. Artikel ini akan mengupas bagaimana negara yang dikendalikan tentara kehilangan jiwanya, dengan Indonesia di era Prabowo sebagai kasus kritis.

Melalui analisis historis, perbandingan internasional, dan dampak kontemporer, kita akan melihat bahwa supremasi sipil bukan pilihan. Supremasi sipil adalah keharusan untuk menjaga jiwa demokrasi.

Sejarah Kelam: Dwifungsi ABRI dan Hilangnya Jiwa Demokrasi di Orde Baru

Untuk memahami ancaman hari ini, kita harus menengok masa lalu. Doktrin Dwifungsi ABRI, yang diperkenalkan secara formal melalui Tap MPRS No. II/1969 di bawah Soeharto, adalah akar dari militerisme Indonesia. Awalnya dicetuskan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 1958 sebagai “jalan tengah” untuk melibatkan militer dalam pembangunan nasional, dwifungsi berkembang menjadi alat kekuasaan absolut. ABRI bukan lagi sekadar penjaga pertahanan, tapi aktor sosial-politik yang mendominasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada puncaknya di 1990-an, ABRI menguasai 100 kursi otomatis di DPR/MPR, jabatan gubernur, bupati, duta besar, hingga menteri kabinet Soeharto. Ini bukan kolaborasi, melainkan dominasi. Demokrasi terkikis karena rakyat sipil kehilangan suara; pemilu dimanipulasi melalui Golkar yang didukung militer, dan oposisi dibungkam dengan kekerasan.

Dampaknya tragis. Pelanggaran HAM berat, seperti di Timor Timur, Tanjung Priok, dan Talangsari, menjadi norma. Sementara itu, korupsi merajalela karena militer mengendalikan BUMN tanpa pengawasan sipil.

Jiwa bangsa hilang saat rakyat menjadi subjek pasif. Dalam buku The Army and Politics in Indonesia, dwifungsi menciptakan “demokrasi kasern”. Dalam model ini, militer mengklaim mewakili rakyat. Namun, sebenarnya mereka melindungi elite kekuasaan.

Reformasi 1998, yang memaksa Soeharto mundur, menghapus dwifungsi melalui amendemen UUD 1945 dan UU TNI 2004.

TNI harus kembali ke fungsi tunggal: pertahanan negara. Ini adalah kemenangan jiwa demokrasi—rakyat sipil mengambil alih kendali, memastikan militer tunduk pada konstitusi.

Namun, bayang-bayang dwifungsi kembali muncul di era Prabowo. Revisi UU TNI 2025, yang didorong DPR dan didukung pemerintah, membuka pintu bagi 2.569 prajurit aktif menduduki jabatan sipil, bahkan di luar 10 lembaga pertahanan seperti KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Human Rights Watch menyebut ini sebagai “kebangkitan dwifungsi”. Ini mengancam hak asasi manusia. Militer cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan isu sipil.

Prabowo pernah menjadi bagian dari Kopassus di era Orde Baru. Seolah mengulang pola: stabilitas demi pembangunan. Namun, ini terjadi dengan harga jiwa demokrasi.

Pelajaran dari Negara Lain: Militer di Sipil, Bencana bagi Jiwa Bangsa

Fenomena militer menduduki jabatan sipil bukan khas Indonesia. Di seluruh dunia, negara-negara yang membiarkan hal ini sering kehilangan esensi kemanusiaannya. Ambil Myanmar: Junta Tatmadaw menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021, mengklaim “fraud pemilu”. Hasilnya? Perang saudara yang menewaskan ribuan warga sipil, pengungsian jutaan orang, dan ekonomi ambruk dengan inflasi 30%. Militer mengendalikan pariwisata, telekomunikasi, dan pertanian—sektor sipil—tapi rakyat kehilangan suara. PDF (People’s Defense Force) lahir sebagai perlawanan sipil, tapi junta merespons dengan bom dan penembakan massal. Jiwa Myanmar hilang: dari negara berharap demokrasi menjadi neraka otoriter.

Thailand adalah contoh siklus: Sejak 1932, militer melakukan 13 kudeta, terakhir 2014 di bawah Jenderal Prayut Chan-o-cha. Militer menduduki kabinet, mengendalikan media, dan merevisi konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Dampaknya? Pertumbuhan ekonomi stagnan di 2-3% per tahun, korupsi endemik, dan protes mahasiswa yang dibubarkan dengan gas air mata. Supremasi sipil terkikis; rakyat Thailand kehilangan kepercayaan pada institusi, dengan survei menunjukkan 70% merasa demokrasi hanya formalitas.

Pakistan lebih parah: Militer ISI mendominasi sejak 1958, dengan kudeta seperti di bawah Musharraf (1999-2008). Mereka menguasai jabatan sipil, intelijen, dan bahkan pemilu. Hasilnya? Terorisme merajalela, ekonomi bergantung utang IMF, dan pelanggaran HAM seperti di Balochistan. Jiwa Pakistan hilang saat militer memprioritaskan perbatasan India daripada kesejahteraan rakyat.

Turki di bawah Erdogan menunjukkan transisi. Militer sekuler mendominasi hingga 2000-an. Tapi kudeta gagal 2016 membalikkan keadaan. Erdogan memurnikan militer dan menempatkan loyalis di jabatan sipil.

Dampaknya? Penekanan media (150 jurnalis dipenjara), inflasi 80%, dan polarisasi etnis. Negara kehilangan jiwa pluralisme Ataturk.

Pelajaran universal: Militer efisien untuk perang, tapi destruktif untuk sipil. Seperti kata Samuel Huntington dalam The Soldier and the State, militer harus netral politik agar demokrasi hidup. Di Indonesia, kebijakan Prabowo—seperti pembentukan 100 batalyon teritorial pembangunan—mengulang kesalahan ini, mengancam jiwa reformasi.

Kebijakan Prabowo: Langkah Mundur Menuju Militerisme

Era Prabowo dimulai dengan nuansa militer. Retret kabinet di Lembah Tidar ala barak. Penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan. Sjafrie adalah eks ajudan Prabowo di Kopassus.

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025 yang diloloskan oleh DPR menunjukkan kegagalan lembaga legislatif tersebut. Mereka gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung konstitusi. DPR seharusnya menjaga supremasi konstitusi dengan kuat. Mereka harus memastikan setiap revisi undang-undang selaras dengan semangat demokrasi. Supremasi sipil juga harus dijamin. Namun, dalam proses revisi UU TNI, DPR terkesan mengabaikan potensi pelanggaran konstitusional. Hal ini termasuk perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan. Perluasan ini dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Kurangnya pengawasan ketat mencerminkan lemahnya komitmen DPR dalam menegakkan amanat konstitusi. Minimnya diskusi publik yang substansial juga mencerminkan hal tersebut. Terburu-burunya pengesahan revisi tersebut membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat merugikan kebebasan sipil dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

Ada petisi 186 LSM menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025. Penambahan jabatan sipil untuk TNI aktif di BNPB dan BNPP diklaim untuk “sinergi”. Namun, pengamat seperti Jaleswari Pramodhawardani menyebutnya “kontraproduktif”. Militer dianggap kurang kompeten di isu bencana sipil.

Pelibatan TNI di MBG dan Food Estate—proyek sipil—menciptakan konflik kepentingan. Di Papua, misalnya, TNI terlibat transmigrasi yang memicu konflik dengan penduduk asli, mengingatkan pada era Orde Baru. KontraS mencatat 10 individu militer di kabinet, termasuk Sugiono sebagai Menlu—lulusan Akademi Militer. Ini eksklusi sipil: Mahasiswa Papua protes karena peluang kerja sipil berkurang.

Secara hukum, ini langgar Pasal 47 UU TNI: Prajurit aktif harus pensiun dini. YLBHI khawatir loyalitas ganda: TNI tunduk pada Prabowo sebagai presiden dan panglima. Survei Litbang Kompas (2025) tunjukkan 55,5% rakyat khawatir mundurnya reformasi. Prabowo klaim ini “adaptasi zaman”, tapi seperti Soeharto, ini alat memperkuat kekuasaan pribadi.

Dampak Kritis: Hilangnya Jiwa Demokrasi di Tangan Militer

Ketika tentara mengendalikan sipil, jiwa bangsa pudar. Pertama, pelemahan profesionalisme TNI. Penempatan di Bulog atau KKP mengalihkan fokus dari pertahanan ke administrasi.

Kedua, eksklusi sipil dan ketidakadilan sosial. Dengan TNI aktif di jabatan eselon, lulusan sipil tersingkir. Maria Sumarsih bilang: “Anak muda susah cari kerja, kenapa tentara yang sudah bergaji tetap ambil posisi?” Ini nepotisme, seperti di Mesir di mana militer kuasai 60% ekonomi.

Ketiga, ancaman HAM dan represi. Militer gunakan kekerasan untuk isu sipil: Di Food Estate Kalimantan, TNI evict warga adat tanpa dialog. HRW catat ancaman terhadap aktivis KontraS pasca-revisi UU TNI. Jiwa rakyat hilang saat suara dibungkam.

Keempat, dampak psikologis. Revisi UU TNI ciptakan self-censorship: 58,8% responden survei Kompas bilang TNI harus mundur dari sipil untuk hindari tumpang tindih. Rakyat jadi pasif, ingat trauma Orde Baru.

Kelima, ekonomi dan pembangunan mandek. Seperti Pakistan, militer prioritas anggaran pertahanan (naik 20% di 2025), tapi FDI turun karena ketidakpastian. Program MBG gagal sinergi karena TNI kurang paham gizi sipil.

Kesimpulan: Kembalikan Jiwa Bangsa ke Tangan Rakyat

Negara yang dikendalikan tentara kehilangan jiwanya karena militer lahir untuk lindungi, bukan kuasai. Sejarah dwifungsi Orde Baru dan pelajaran dari Myanmar hingga Turki tunjukkan: Dominasi militer lahirkan otoritarianisme, korupsi, dan perpecahan.

Di era Prabowo, kebijakan TNI di jabatan sipil dan politik bukan kemajuan, melainkan regresi. Prabowo bertanggung jawab atas krisis ini. Ia harus cabut revisi UU TNI. Pensiunkan prajurit aktif dari sipil dan perkuat supremasi sipil.

Rakyat Indonesia—mahasiswa, aktivis, buruh—harus bangkit seperti 1998. Demokrasi bukan warisan, tapi perjuangan harian. Hanya dengan militer kembali ke barak, jiwa bangsa akan hidup: bebas, adil, dan berdaulat. Jika tidak, Indonesia Emas 2045 akan jadi mimpi buruk Orde Baru baru.

Leave a comment