Awal Kemerdekaan: Fondasi Oligarki di Tengah Nasionalisme

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun negara yang baru merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kekuasaan politik pada periode ini didominasi oleh elit nasionalis. Elit ini terdiri dari tokoh-tokoh intelektual, pejuang kemerdekaan, dan pemimpin politik. Mereka memiliki visi untuk membangun negara merdeka.

Namun, di balik semangat nasionalisme, benih-benih oligarki mulai terlihat, terutama melalui penguasaan sumber daya ekonomi oleh kelompok tertentu.

Banyak elit politik dan militer mulai memanfaatkan posisi mereka. Mereka mengendalikan aset-aset ekonomi yang ditinggalkan oleh penjajah. Aset tersebut termasuk perkebunan, tambang, dan perusahaan perdagangan.

Pada era ini, oligarki belum sepenuhnya terstruktur seperti di masa-masa berikutnya. Kekuasaan lebih bersifat fragmentasi, dengan persaingan antara kelompok politik, militer, dan agama yang berusaha mendominasi wacana nasional.

Misalnya, partai-partai politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki pengaruh besar.

Namun, masing-masing memiliki basis pendukung dan agenda sendiri. Di sisi lain, militer mulai menunjukkan peran penting. Mereka mengontrol keamanan dan sumber daya strategis. Ini menjadi cikal bakal pengaruh mereka dalam politik dan ekonomi di masa mendatang.

Salah satu momen penting pada periode ini adalah nasionalisasi aset-aset Belanda pada akhir 1950-an, yang dilakukan di bawah pemerintahan Soekarno. Meskipun bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional, proses ini sering kali dimanfaatkan oleh elit politik dan militer untuk memperkaya diri.

Banyak perusahaan negara yang baru dibentuk dikelola oleh kroni-kroni pemerintah, yang menjadi cikal bakal oligarki ekonomi di Indonesia.

Namun, ketidakstabilan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin membuat oligarki pada periode ini belum sepenuhnya terkonsolidasi.

Indonesia mewarisi ekonomi yang rapuh dari kolonial Belanda dan pendudukan Jepang (1942–1945). Ekonomi kolonial berbasis ekstraksi sumber daya, seperti perkebunan dan tambang, runtuh akibat perang. Jepang memperburuk situasi melalui eksploitasi romusha. Mereka juga menyita hasil bumi. Pasca-kemerdekaan, infrastruktur ekonomi, seperti irigasi dan transportasi, dalam kondisi buruk, menyulitkan produksi pangan dan distribusi. Misalnya, produksi beras menurun drastis karena kerusakan sistem irigasi dan pemaksaan tanam jarak oleh Jepang. Hal ini menyebabkan kekurangan pangan kronis, terutama di Jawa, yang bergantung pada beras.

Oligarki Militer, Kelompok Agama, dan Nasionalis Liberal-Komunis

Pasca-kemerdekaan, Indonesia memasuki era Orde Lama (1950-1966) di bawah Soekarno, di mana model Jepang direproduksi untuk membangun negara baru. Oligarki militer, kelompok agama, dan aliansi nasionalis liberal-komunis (melalui konsep NASAKOM) mengadopsi elemen mobilisasi massa. Mereka juga mengadopsi kontrol sipil dengan adaptasi ideologis. Ini menciptakan pola. Kekuasaan elit diperkuat melalui organisasi pemuda paramiliter, propaganda, dan pengawasan sosial. Kondisi ini bertahan hingga Orde Baru Soeharto.

Oligarki Militer

Oligarki militer Indonesia lahir dari veteran PETA (Pembela Tanah Air, dibentuk Jepang 1943 sebagai pasukan sukarelawan). Doktrin dwifungsi (militer dan sipil) mereproduksi Seinendan/Keibōdan. BKR (1945) berevolusi menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), lalu TNI, dengan anggota Seinendan sebagai inti. Di Orde Lama, militer mengontrol keamanan sipil melalui pasukan cadangan seperti Wanra (Pertahanan Rakyat), mirip Keibōdan untuk pengawasan desa.

Kelompok Agama: Mobilisasi Islam dan Ansor

Kelompok agama, khususnya Islam melalui Nahdlatul Ulama (NU), mereproduksi model Jepang untuk basis massa pedesaan. Selama pendudukan, ulama seperti Kyai Haji Mas Mansyur (Muhammadiyah) dilibatkan dalam Putera, yang memobilisasi jamaah melalui masjid. Pasca-1945, NU membentuk Barisan Hizbullah (1945) dari veteran Seinendan, sebagai pasukan paramiliter untuk revolusi.

Di Orde Lama, kelompok agama terintegrasi NASAKOM, tapi konflik muncul saat PKI bangkit. NU’s Ansor Youth Movement (didirikan 1934, tapi direvitalisasi pasca-Jepang) menjadi alat mobilisasi. Pelatihan bela diri mirip Seinendan, digunakan untuk kampanye anti-komunis 1965, di mana Ansor memimpin pembantaian 500.000-1 juta orang diduga PKI. Di Orde Baru, organisasi seperti Muslimin Indonesia (Pemuda Muslim) dikontrol untuk propaganda Pancasila, dengan pengawasan sipil melalui fatwa anti-kiri. Ini menciptakan kontrol sosial berbasis agama, di mana masjid menjadi pusat rekrutmen massa untuk Golkar.

Krisis pada masa Orde Lama (1950–1966)

Krisis yang ditandai dengan inflasi tinggi, kekurangan pangan, dan ketidakstabilan politik sangat nyata. Fakta bahwa kekuasaan oligarki belum sepenuhnya mapan turut memperburuk krisis ini.

Semua ini merupakan hasil dari kombinasi faktor struktural, kebijakan ekonomi yang bermasalah, dan dinamika politik yang kompleks. Peristiwa Gestapu 1965 menjadi puncak ketidakstabilan ini, menandai akhir Orde Lama dan transisi ke Orde Baru.

Penyebab Krisis pada Masa Orde Lama

- Warisan Kolonial dan Pendudukan Jepang Indonesia mewarisi ekonomi yang rapuh dari kolonial Belanda dan pendudukan Jepang (1942–1945). Ekonomi kolonial berbasis ekstraksi sumber daya, seperti perkebunan dan tambang, runtuh akibat perang. Jepang memperburuk situasi dengan mengeksploitasi romusha dan menyita hasil bumi. Pasca-kemerdekaan, infrastruktur ekonomi, seperti irigasi dan transportasi, dalam kondisi buruk, menyulitkan produksi pangan dan distribusi. Misalnya, produksi beras menurun drastis karena kerusakan sistem irigasi dan pemaksaan tanam jarak oleh Jepang. Hal ini menyebabkan kekurangan pangan kronis, terutama di Jawa, yang bergantung pada beras.

- Kebijakan Ekonomi yang Tidak Efektif Pada masa Demokrasi Parlementer (1950–1957), pemerintah Indonesia berjuang untuk membangun ekonomi nasional. Nasionalisasi aset Belanda (1957–1958) di bawah Demokrasi Terpimpin Soekarno bertujuan mengurangi ketergantungan asing. Namun, banyak perusahaan negara, seperti perkebunan dan tambang, dikelola oleh elit politik atau militer yang tidak kompeten. Hal ini menyebabkan inefisiensi. Kebijakan moneter juga buruk: pencetakan uang berlebihan untuk membiayai proyek prestisius, seperti pembangunan Monumen Nasional, memicu hiperinflasi. Pada 1965, tingkat inflasi mencapai 600% per tahun, meruntuhkan daya beli rakyat. Program impor pangan gagal karena krisis devisa, memperparah kelaparan.

- Ketidakstabilan Politik dan Polarisasi Ideologis Orde Lama terlihat pada persaingan sengit antara faksi politik. Faksi-faksi tersebut adalah nasionalis (PNI), komunis (PKI), kelompok agama (Masyumi, NU), dan militer. Konsep NASAKOM (Nasionalisme-Agama-Komunisme) yang diperkenalkan Soekarno pada 1959 bertujuan menyatukan faksi-faksi ini, tetapi justru memperdalam polarisasi. Pada 1965, PKI memiliki 3 juta anggota. Mereka mendorong reformasi agraria radikal melalui Barisan Tani Indonesia (BTI). Tindakan ini memicu konflik. Konflik terjadi dengan tuan tanah dan kelompok agama. Militer, yang mewarisi struktur paramiliter dari PETA dan Seinendan, semakin curiga terhadap PKI, terutama setelah aksi-aksi unilateral seperti tanam paksa. Konfrontasi dengan Malaysia (1963–1966) juga menguras sumber daya dan memicu isolasi internasional, memperburuk krisis ekonomi.

- Korupsi dan Ketimpangan Elit Meskipun oligarki belum terkonsolidasi, benih-benihnya terlihat pada penguasaan sumber daya oleh elit politik dan militer. Banyak kontrak proyek dan perusahaan negara diberikan kepada kroni-kroni Soekarno atau perwira militer, mencerminkan pola kronisme awal. Namun, karena fragmentasi kekuasaan, tidak ada kelompok oligarki tunggal yang dominan. Elit politik, militer, dan agama bersaing untuk pengaruh, menghambat pembentukan sistem oligarki yang terpusat seperti di Orde Baru.

Mengapa Oligarki Orde Lama Belum Sepenuhnya Mapan?

Pada masa Orde Lama, kekuasaan oligarki belum terkonsolidasi karena beberapa alasan:

- Fragmentasi Kekuasaan Tidak seperti Orde Baru yang dipimpin Soeharto dengan otoritas terpusat, Orde Lama ditandai oleh pluralisme politik yang kacau. Partai-partai seperti PNI, PKI, dan Masyumi, serta militer, memiliki basis kekuatan sendiri, mencegah satu kelompok mendominasi. Soekarno berperan sebagai penyeimbang, tetapi ketergantungannya pada NASAKOM membuatnya sulit membentuk aliansi elit yang stabil. Misalnya, militer sering menentang PKI, sementara kelompok agama menolak sekulerisme nasionalis.

- Kurangnya Infrastruktur Ekonomi yang Kuat Oligarki membutuhkan kontrol atas sumber daya ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, krisis ekonomi Orde Lama—dengan inflasi tinggi dan devisa terbatas—membatasi kemampuan elit untuk mengakumulasi kekayaan secara sistematis. Nasionalisasi aset Belanda menciptakan peluang bagi kroni, tetapi mismanajemen perusahaan negara mengurangi keuntungan yang bisa dikonsolidasikan oleh elit.

- Massa yang Bersifat Kompetitif Model Seinendan dan Keibōdan diciptakan Jepang untuk mobilisasi massa dan kontrol sipil. Struktur ini direproduksi oleh berbagai faksi dengan agenda berbeda. Militer menggunakan veteran PETA dan Seinendan untuk membentuk BKR/TKR, yang kemudian menjadi TNI, dengan fokus pada keamanan. Kelompok agama, seperti NU melalui Hizbullah dan Ansor, memobilisasi pemuda pedesaan untuk agenda Islamis. PKI melalui BTI dan Lekra membangun basis massa petani dan buruh dengan ideologi komunis. Kompetisi ini mencegah satu kelompok menguasai mekanisme mobilisasi secara eksklusif, menghambat pembentukan oligarki terpusat.

- Ketergantungan pada Karisma Soekarno Soekarno, dengan karisma dan pidato nasionalisnya, adalah pusat gravitasi politik Orde Lama. Namun, ketergantungannya pada retorika dan aliansi temporer (NASAKOM) tidak cukup untuk menciptakan struktur kekuasaan yang stabil. Ketika krisis ekonomi memburuk, legitimasi Soekarno melemah, memicu ketidakpuasan di kalangan militer dan masyarakat.

Peristiwa Gestapu 1965: Puncak Ketidakstabilan

Peristiwa Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh, 30 September 1965) menjadi puncak krisis Orde Lama. Percobaan kudeta oleh sekelompok militer pro PKI yang membunuh enam jenderal tinggi memicu reaksi keras dari militer di bawah Soeharto.

Militer dengan dukungan kelompok agama (seperti Ansor NU) dan nasionalis anti-komunis melancarkan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Korban yang jatuh diperkirakan 1 juta orang.

Peristiwa ini memanfaatkan struktur mobilisasi massa ala Seinendan/Keibōdan. Milisi pemuda agama dan nasionalis, yang dilatih dalam disiplin paramiliter, menjadi pelaku utama dalam kekerasan anti-komunis.

Gestapu menghancurkan PKI, melemahkan Soekarno, dan membuka jalan bagi Soeharto untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Militer pernah bersaing dengan faksi lain. Mereka memanfaatkan krisis ini untuk menyingkirkan saingan politik. Kemudian, mereka membangun oligarki terpusat di Orde Baru. Struktur seperti Golkar dan dwifungsi ABRI mengintegrasikan militer ke dalam politik sipil. Ini merupakan evolusi dari model Jepang yang diadaptasi untuk kontrol total.

Orde Baru: Konsolidasi Oligarki Kapitalis-Kronisme

Puncak reproduksi terjadi di Orde Baru (1966-1998). Pada masa ini, Soeharto, mantan komandan PETA, membangun sistem “massa terapung” (floating mass). Sistem ini digunakan untuk depolitisasi rakyat. Golkar (Golongan Karya) berfungsi sebagai partai fungsional. Partai ini merekrut massa melalui organisasi seperti KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). Organisasi tersebut mirip Seinendan dalam pelatihan kepemudaan nasionalis.

Kementerian menggunakan intelijen militer (BAIS) untuk kontrol sipil. Program seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK, 1972) wajib di desa untuk pengawasan sosial. Program ini menyerupai Keibōdan.

Era Orde Baru (1966–1998) di bawah Soeharto menjadi puncak konsolidasi kekuasaan oligarki di Indonesia. Soeharto, dengan dukungan militer dan aliansi dengan kekuatan Barat, membangun sistem politik otoriter yang memungkinkan terciptanya oligarki ekonomi yang kuat. Kekuasaan oligarki pada masa ini ditopang oleh tiga pilar utama: militer, birokrasi, dan kroni-kroni bisnis yang dekat dengan keluarga Soeharto.

Militer memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Doktrin Dwifungsi ABRI memberikan legitimasi bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil di mana militer mengendalikan 70% parlemen. Ini memobilisasi massa untuk pembangunan, tapi menekan oposisi, seperti pembantaian PKI 1965-1966 yang dibantu milisi pemuda.

Banyak perwira tinggi militer menjadi pengusaha atau menduduki posisi strategis di perusahaan negara, seperti Pertamina.

Di sisi lain, Soeharto membangun jaringan kroni-kroni bisnis. Jaringan ini termasuk keluarga Cendana. Juga termasuk pengusaha etnis Tionghoa seperti Liem Sioe Liong (Salim Group) dan Bob Hasan. Para kroni ini mendapatkan monopoli di berbagai sektor, seperti perdagangan, properti, dan industri, melalui kontrak pemerintah dan perlindungan politik.

Sistem ini dikenal sebagai kapitalisme kroni, di mana akses ke kekuasaan politik menjadi kunci untuk menguasai sumber daya ekonomi.

Misalnya, keluarga Soeharto mengendalikan berbagai bisnis melalui yayasan-yayasan yang didirikan untuk tujuan amal. Namun, yayasan-yayasan ini sering digunakan untuk memperkaya keluarga dan kroni. Selain itu, kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, seperti pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, sering kali menguntungkan segelintir elit. Rakyat kecil hanya mendapatkan manfaat yang terbatas.

Namun, dominasi oligarki pada masa Orde Baru tidak berlangsung tanpa tantangan. Krisis ekonomi 1997–1998, yang dipicu oleh krisis moneter Asia, mengungkap kelemahan sistem kronisme ini. Ketidakpuasan rakyat terhadap ketimpangan ekonomi dan korupsi yang merajalela memicu protes besar-besaran, yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Soeharto pada Mei 1998.

Meski demikian, oligarki yang dibangun pada masa Orde Baru tidak lenyap begitu saja. Banyak aktor ekonomi dan politik dari era ini berhasil bertahan dan beradaptasi di era Reformasi.

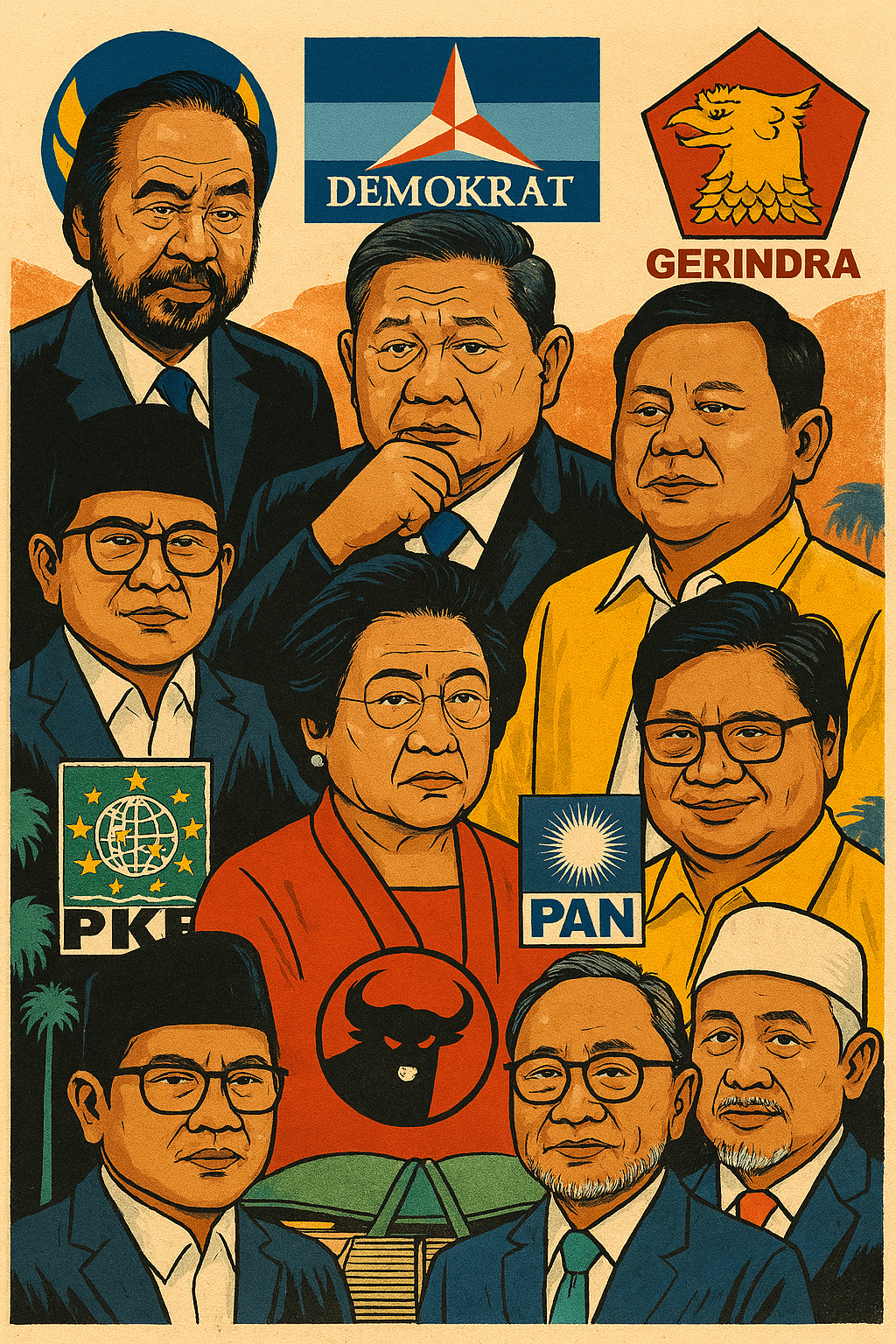

Era Reformasi: Transformasi dan Ketahanan Oligarki

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia, dengan transisi menuju demokrasi dan desentralisasi kekuasaan. Namun, alih-alih menghilangkan oligarki, era ini justru menyaksikan transformasi bentuk kekuasaan oligarki. Oligarki politik dan ekonomi yang dibangun pada masa Orde Baru berhasil beradaptasi. Mereka menggunakan sistem demokrasi baru. Mekanisme seperti partai politik, pemilu, dan lobi ekonomi adalah bagian dari adaptasi ini.

Pada masa awal Reformasi, banyak mantan kroni Orde Baru yang berhasil mempertahankan kekayaan mereka. Mereka melakukan ini dengan memanfaatkan privatisasi aset negara. Mereka juga memanfaatkan liberalisasi ekonomi. Misalnya, konglomerasi seperti Salim Group dan Sinar Mas tetap mendominasi sektor swasta. Meskipun demikian, mereka menghadapi tantangan baru dari pengusaha lokal dan asing. Di sisi politik, oligarki mulai memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan untuk mempertahankan kekuasaan. Pemilu yang demokratis, ironisnya, menjadi ajang bagi elit kaya untuk “membeli” pengaruh melalui pendanaan kampanye dan politik uang.

Desentralisasi, yang diterapkan melalui otonomi daerah sejak 2001, juga menciptakan fenomena “oligarki lokal.” Kepala daerah sering kali berasal dari keluarga atau kelompok bisnis tertentu. Mereka menguasai sumber daya lokal, seperti tambang, perkebunan, atau proyek infrastruktur. Fenomena ini terlihat jelas di daerah-daerah kaya sumber daya. Contoh-contohnya termasuk Kalimantan dan Sumatra. Di sana, elit lokal membangun dinasti politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Di era modern, oligarki di Indonesia semakin canggih dengan memanfaatkan media, teknologi, dan globalisasi. Banyak konglomerasi memiliki stasiun televisi, platform media, atau perusahaan teknologi untuk memengaruhi opini publik. Selain itu, keterlibatan oligarki dalam politik semakin terlihat melalui pendanaan partai politik dan kandidat dalam pemilu. Fenomena ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai “demokrasi oligarkis.” Demokrasi secara formal ada. Namun, kekuasaan tetap terkonsentrasi di tangan segelintir elit.

Tantangan Oligarki ke Depan

Hingga saat ini, kekuasaan oligarki di Indonesia tetap menjadi isu sentral dalam dinamika politik dan ekonomi. Meskipun Reformasi membawa harapan akan pemerataan dan transparansi, realitasnya menunjukkan bahwa oligarki mampu beradaptasi dengan perubahan sistem. Tantangan ke depan adalah membangun institusi yang kuat. Tujuannya untuk mengurangi dominasi oligarki. Ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, reformasi pendanaan politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Namun, dengan kuatnya jaringan oligarki yang telah mengakar selama puluhan tahun, perubahan ini tidak akan mudah.

Sejarah evolusi kekuasaan oligarki di Indonesia menunjukkan bagaimana kelompok elit mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan politik dan ekonomi. Dari era kemerdekaan yang penuh idealisme, oligarki terus menemukan cara untuk mempertahankan pengaruhnya. Mereka tetap bertahan di Orde Baru yang otoriter. Kini, pada era demokrasi yang kompleks, pengaruh mereka tetap ada. Memahami dinamika ini penting untuk merancang masa depan yang lebih adil dan demokratis bagi Indonesia.

Leave a comment