Analisa Perilaku Pemilih

Konflik Antara Ekspektasi Normatif dan Realitas Empiris

Pertanyaan mendasar adalah mengapa rakyat Indonesia tampak memilih wakil rakyat tanpa menggunakan “akal sehat”. Mengapa figur masa lalu seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih mendapatkan tempat? Dan mengapa pelanggaran konstitusi serta rekam jejak hak asasi manusia (HAM) Prabowo Subianto tidak menghalangi kemenangan elektoral? Ini merupakan refleksi dari kegelisahan mendalam terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

Dalam perspektif ilmu politik dan sosiologi, fenomena yang oleh pengamat awam sering dikategorikan sebagai “ketiadaan akal sehat” atau “irsionalitas”. Sesungguhnya, ini merupakan manifestasi dari rasionalitas terbatas (bounded rationality). Rasionalitas terbatas ini beroperasi di dalam ekosistem politik berbiaya tinggi. Ini juga terjadi dalam masyarakat berkepercayaan rendah (low-trust society) dan didominasi oleh struktur patronase.

Laporan riset ini menyajikan analisis komprehensif berbasis data akademik untuk membedah anatomi perilaku pemilih Indonesia.

Tesis utama laporan ini adalah bahwa perilaku pemilih Indonesia bukanlah bentuk kebodohan kolektif. Sebaliknya, ini adalah respons adaptif terhadap sistem di mana ideologi partai politik telah mati.

Ideologi partai politik saat ini adalah transaksi material pragmatis, Di mana institusi hukum dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan penegak keadilan. Di mana memori sejarah tentang kekejaman masa lalu telah terhapus oleh kegagalan sistem pendidikan serta keberhasilan strategi pencitraan digital.

Analisis ini akan menguraikan bagaimana faktor ekonomi politik, psikologi sosial, dan budaya politik Jawa saling terikat. Faktor-faktor ini membentuk lanskap elektoral yang menghasilkan kemenangan bagi figur-figur status quo dan dinasti politik. Hal ini terjadi meskipun terdapat erosi pada norma-norma konstitusional.

Bagian I: Ekonomi Politik Pemilihan Legislatif: Mengapa “Akal Sehat” Kalah oleh “Serangan Fajar”?

Pertanyaan mengenai mengapa rakyat memilih wakil di DPR dan DPRD tanpa “akal sehat” membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini harus diletakkan dalam konteks kegagalan fungsi representasi partai politik. Juga, perlu mempertimbangkan realitas kemiskinan struktural. Dalam literatur ilmu politik, fenomena ini dijelaskan melalui teori clientelism (klientelisme) dan money politics (politik uang).

1.1 Logika Pasar dalam Pemilihan Legislatif

Sistem pemilihan umum di Indonesia sangat kompetitif. Hal ini terutama setelah penerapan sistem Proporsional Terbuka (Open-List Proportional Representation). Sistem ini menciptakan pasar politik yang sangat kompetitif namun destruktif.

Dalam sistem ini, calon legislatif (caleg) tidak hanya bersaing dengan partai lawan. Mereka juga terlibat dalam “perang saudara” melawan caleg dari partai yang sama di daerah pemilihan (dapil) yang sama.

Caleg dari satu partai memiliki platform ideologi dan janji kampanye yang serupa. Mereka tidak dapat membedakan diri mereka berdasarkan program kerja. Mereka juga tidak dapat melakukannya berdasarkan “akal sehat” kebijakan.

Akibatnya, diferensiasi dilakukan melalui distribusi sumber daya material. Burhanuddin Muhtadi dan Indikator Politik Indonesia melakukan riset. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia. Ini terkait dengan prevalensi politik uang. Sekitar satu dari tiga pemilih (33%) terpapar secara personal pada tawaran jual-beli suara.

| Tingkat Legislatif | Estimasi Biaya Kampanye (IDR) | Pos Pengeluaran Dominan | Target Operasi |

| DPR RI | 20 Miliar+ | Logistik, Saksi, Serangan Fajar, Broker | ~100.000 – 200.000 suara |

| DPRD Provinsi | 5 Miliar+ | Bantuan Sosial, Sumbangan Komunitas, Broker | ~20.000 – 50.000 suara |

| DPRD Kab/Kota | 2 Miliar+ | Amplop Tunai, Barang Kebutuhan Pokok | ~3.000 – 10.000 suara |

Data ini mengonfirmasi bahwa bagi seorang kandidat, mengandalkan “akal sehat” atau kapasitas intelektual semata adalah strategi bunuh diri politik. Kandidat yang kompeten namun miskin hampir pasti kalah. Mereka tidak memiliki modal logistik untuk melakukan “serangan fajar,” berbeda dengan kandidat yang kurang kompeten namun memiliki sumber daya tersebut.

1.2 “Serangan Fajar” sebagai Jaring Pengaman Sosial Informal

Bagi pemilih kelas menengah ke bawah, yang merupakan mayoritas demografi pemilih di Indonesia, politik uang tidak dipandang sebagai suap kriminal. Sebaliknya, itu dianggap sebagai bentuk redistribusi kekayaan atau “sedekah”. Dalam kondisi ekonomi yang prekar, uang tunai sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 yang diterima pada pagi hari pemilihan memiliki nilai utilitas marjinal yang sangat tinggi. Hal ini lebih berharga dibandingkan dengan janji abstrak tentang legislasi yang lebih baik di masa depan.

Studi menunjukkan bahwa penerimaan politik uang sering kali dianggap sebagai “rezeki” yang sah. Aspinall dan Berenschot (2019) dalam studi mereka mengenai patronage democracy menjelaskan adanya persepsi sinis pemilih terhadap politisi. Mereka percaya politisi akan lupa setelah terpilih, jadi lebih baik mengambil uangnya sekarang. Sikap ini bukan ketidaktahuan (ignorance), melainkan bentuk sinisme rasional. Pemilih sadar bahwa sistem korup, sehingga mereka memilih untuk mengekstraksi keuntungan jangka pendek darinya.

1.3 Peran Broker Politik dan Putusnya Hubungan Representasi

Uang ini tidak didistribusikan langsung oleh kandidat. Mekanisme distribusi dilakukan melalui jaringan broker atau “tim sukses.” Jaringan ini terdiri dari tokoh masyarakat lokal, pemuka agama, hingga preman. Broker ini bertindak sebagai perantara yang memutus hubungan langsung antara kualitas intelektual kandidat dengan pemilih. Pemilih memberikan suara bukan karena mereka menelaah visi-misi kandidat di DPR/DPRD. Mereka memberikan suara karena loyalitas atau hutang budi kepada broker lokal yang mendistribusikan bantuan tersebut.

Fenomena “botoh” (cukong politik) dalam pemilihan lokal semakin memperburuk situasi. Pemilihan legislatif dan kepala desa sering kali dijadikan ajang pertaruhan. Hal ini semakin mendegradasi nilai suara menjadi komoditas dagang semata. Akibatnya, yang terpilih masuk ke parlemen adalah mereka yang mampu membiayai jaringan broker ini. Bukan mereka yang memiliki kapasitas legislasi terbaik.

Bagian II: Fenomena SBY dan Kerinduan akan Stabilitas: Membedah Psikologi Pemilih 2004-2009

Rakyat memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang merupakan “bekas Orde Baru orangnya Suharto.” Hal itu memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks psikososial masyarakat Indonesia pasca-krisis 1998.

Kemenangan SBY pada Pemilu 2004 dan 2009 bukanlah bentuk kerinduan pada otoritarianisme, melainkan kerinduan pada stabilitas dan ketertiban.

2.1 Konteks 2004: Kelelahan Reformasi (Reformasi Fatigue)

Antara tahun 1998 hingga 2004, Indonesia mengalami periode transisi yang sangat traumatis. Negara ini dipimpin oleh tiga presiden dalam waktu singkat (B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri), masing-masing dengan instabilitas politik yang menyertainya.

- Instabilitas Keamanan: Bom Bali, konflik komunal di Poso dan Ambon, serta separatisme di Aceh menciptakan rasa tidak aman yang meluas.

- Ketidakpastian Ekonomi: Dampak Krisis Moneter 1997 masih terasa, dan kepemimpinan sipil dianggap lamban dalam memulihkan kepercayaan investor.

Dalam konteks kekacauan ini, sosok SBY muncul sebagai antitesis. Meskipun berlatar belakang militer Orde Baru, SBY berhasil mengemas dirinya. Ia dikenal sebagai “Jenderal Pemikir” yang santun. SBY juga terpelajar dan taat pada prosedur demokrasi. Ia menawarkan citra “ketegasan militer” tanpa “kekejaman Orde Baru”. Bagi pemilih yang lelah dengan kegaduhan politik sipil (“gaduh”), SBY adalah jalan tengah yang rasional.

2.2 Narasi Korban (Victimhood) dan Budaya Politik Jawa

Faktor krusial lain dalam kemenangan SBY, yang sering luput dari analisis murni rasional, adalah faktor emosional budaya. Pada tahun 2004, banyak yang memandang SBY sebagai korban yang “dizalimi” oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Almarhum suaminya, Taufik Kiemas, menyebut SBY “jenderal kekanak-kanakan”.

Dalam budaya politik Jawa, figur yang diserang secara kasar namun merespons dengan diam. Sifat santun tersebut mendapatkan simpati yang luar biasa. Ini membangkitkan sentimen “welas asih” dari pemilih.

Data survei IFES dan LSI pada masa itu menunjukkan lonjakan popularitas SBY. Hal ini terjadi justru setelah ia mengundurkan diri dari kabinet akibat konflik tersebut. Rakyat memilihnya bukan semata karena ia bekas Orde Baru, tetapi karena ia tampil sebagai figur bapak yang sabar dan melindungi.

2.3 Evaluasi Kinerja: Stabilitas vs Stagnasi

Keberhasilan SBY memenangkan periode kedua (2009) dengan suara 60% membuktikan bahwa rakyat puas dengan “stabilitas” yang ia tawarkan. Para kritikus menyebut era SBY sebagai “Dekade Stabilitas dan Stagnasi.” Mereka berpandangan demikian karena lambatnya reformasi struktural. Selain itu, ada keraguan dalam mengambil keputusan tegas.

Bagi rakyat awam, tidak adanya kerusuhan besar adalah alasan penting untuk memilihnya kembali. Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga menjadi pertimbangan. Selain itu, citra Indonesia yang membaik di mata dunia cukup meyakinkan untuk dukungan. SBY berhasil menempatkan militer kembali ke barak secara formal. Dia juga berhasil memberikan rasa aman psikologis bagi rakyat yang trauma dengan kerusuhan 1998.

Bagian III: Erosi Konstitusi dan Hegemoni Jokowi: Mengapa Masyarakat “Permisif” Terhadap Skandal MK?

Salah satu poin paling mengherankan. Mengapa rakyat tetap antusias mengikuti pemilu? Mengapa mereka memilih kubu yang didukung penguasa setelah konstitusi “hancur lebur” oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka (putra Jokowi) sebagai Cawapres.

Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada diskoneksi tajam antara persepsi elit dan persepsi massa, serta efektivitas instrumen populisme material. Indonesia menghadapi paradoks:

- Diskoneksi elit–massa membuat populisme material tak terhindarkan sebagai alat stabilisasi politik.

- Namun ketergantungan berlebihan pada instrumen ini justru memperdalam jurang persepsi dan menunda pembaruan institusional.

3.1 Dominasi Kepuasan Ekonomi di Atas Norma Hukum

Data dari berbagai lembaga survei kredibel, termasuk Indikator Politik Indonesia dan LSI, secara konsisten menunjukkan fenomena anomali. Di tengah badai kritik akademisi dan aktivis pro-demokrasi, Jokowi dianggap membangun dinasti politik. Selain itu, ia juga dinilai melemahkan KPK.

Namun, tingkat kepuasan publik (approval rating) Jokowi tetap bertengger di angka yang sangat tinggi. Persentase ini berkisar antara 75% hingga 80%.

Mengapa? Karena prioritas mayoritas pemilih Indonesia bersifat material dan jangka pendek (pocketbook voting).

- Infrastruktur Kasat Mata: Jokowi dinilai berhasil membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bendungan, dan bandara. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat daerah yang selama ini terabaikan.

- Bantuan Sosial (Bansos): Faktor yang paling determinan adalah distribusi bantuan sosial yang masif menjelang Pemilu 2024. Studi Burhanuddin Muhtadi menunjukkan korelasi positif yang kuat antara penerima Bansos dan pemilih pasangan Prabowo-Gibran. Bansos berfungsi sebagai “anestesi politik”; ia menumpulkan sensitivitas publik terhadap isu-isu abstrak seperti pelanggaran etika MK atau nepotisme. Perut yang kenyang (atau yang merasa dibantu) cenderung tidak mempedulikan siapa yang menjadi hakim di MK.

3.2 Nihilisme Hukum (Legal Nihilism)

Sikap permisif masyarakat terhadap manuver Jokowi juga didorong oleh apa yang disebut sebagai legal nihilism. Masyarakat Indonesia secara umum memiliki ketidakpercayaan yang akut terhadap sistem hukum. Hukum dipandang sebagai alat permainan elit sejak lama.

Oleh karena itu, ketika Jokowi melakukan manuver di MK untuk meloloskan anaknya, masyarakat tidak menganggapnya merusak. Konstitusi yang sakral tidak dianggap hancur. Sebaliknya, itu dianggap sebagai “langkah politik biasa” yang dilakukan oleh semua penguasa. Narasi “Jokowi sebagai bapak yang membantu anaknya” justru lebih resonan secara kultural dibandingkan narasi “Jokowi merusak konstitusi”. Dalam survei, isu dinasti politik dianggap tidak bermasalah oleh mayoritas responden, selama dinasti tersebut dianggap mampu bekerja atau memberikan manfaat.

3.3 Jokowi Effect dan Transfer Legitimasi

Kemenangan Prabowo-Gibran tidak bisa dilepaskan dari “Jokowi Effect”. Prabowo tidak menang semata-mata karena dirinya sendiri. Ia menang karena berhasil memposisikan diri sebagai simbol keberlanjutan (continuity) dari rezim Jokowi yang sangat populer. Dengan menggandeng Gibran, Prabowo mengirimkan sinyal kepastian kepada pemilih bahwa program-program populer Jokowi (termasuk Bansos dan pembangunan IKN) akan dilanjutkan.

Pemilih yang marah pada Jokowi (kelompok “Asal Bukan Jokowi”) lari ke Anies Baswedan. Sementara itu, pemilih loyalis Jokowi (basis massa PDIP dan nasionalis cair) sebagian besar bermigrasi ke Prabowo. Hal ini terjadi karena arahan implisit Jokowi. Strategi Ganjar Pranowo yang menyerang Jokowi di akhir kampanye justru menjadi blunder fatal yang menggerus suaranya sendiri.

Bagian IV: Kebangkitan Prabowo Subianto: Rebranding “Gemoy”, Amnesia Sejarah, dan Satrio Piningit

Terpilihnya Prabowo Subianto, “menantu Suharto yang sudah menyiksa jutaan rakyat”. Ini merujuk pada rekam jejak Prabowo sebagai Danjen Kopassus yang diberhentikan karena kasus penculikan aktivis 1998 (Tim Mawar). Ia juga terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 serta operasi di Timor Leste.

Kemenangan Prabowo dengan angka telak ~58% dalam satu putaran adalah hasil dari rekayasa sosial yang canggih. Strategi ini memanfaatkan pergeseran demografi dan psikologi politik.

4.1 Rebranding Total: Dari “Macan Asia” ke Kakek “Gemoy”

Pada pemilu 2014 dan 2019, Prabowo tampil dengan citra aslinya: militeristik, berapi-api, nasionalis keras, dan dekat dengan kelompok Islam konservatif. Citra ini terbukti gagal memenangkan hati pemilih moderat dan menakutkan bagi minoritas.

Pada 2024, tim kampanye Prabowo melakukan operasi rebranding radikal. Menggunakan platform media sosial TikTok yang sangat populer di kalangan Gen Z, Prabowo dicitrakan ulang sebagai figur “Gemoy” (menggemaskan). Video-video yang menampilkan Prabowo berjoget kikuk, bermain dengan kucing, dan bersikap santai berhasil mendepolitisasi masa lalunya.

- Strategi Afektif: Kampanye ini tidak menyasar rasionalitas kognitif, melainkan emosi afektif. Istilah “Gemoy” menciptakan kedekatan emosional dan rasa sayang, yang secara efektif menetralisir narasi “pelanggar HAM” yang kaku dan menakutkan.

4.2 Amnesia Sejarah dan Bonus Demografi

Klaim pengguna tentang “jutaan rakyat disiksa” mengalami benturan keras dengan realitas demografi pemilih.

- Dominasi Gen Z dan Milenial: Lebih dari 50% pemilih pada 2024 adalah mereka yang lahir setelah atau menjelang reformasi. Mereka tidak memiliki memori kolektif langsung tentang kebrutalan Orde Baru atau Kerusuhan 1998.

- Kegagalan Pendidikan Sejarah: Kurikulum pendidikan di Indonesia tidak secara kritis mengajarkan sejarah kelam 1965 atau 1998. Narasi sejarah sering kali disanitasi. Akibatnya, bagi pemilih muda, isu penculikan aktivis adalah cerita masa lalu yang abstrak. Isu ini tidak relevan dengan kesulitan hidup mereka saat ini (pengangguran, harga rumah). Aksi Kamisan yang dilakukan keluarga korban sering kali dianggap sebagai ritual masa lalu yang tidak lagi kontekstual.

| Generasi | Asosiasi Utama terhadap Prabowo | Respon Emosional | Preferensi Memilih 2024 |

| Gen X & Boomers (Orde Baru & Reformasi) | Militer, Menantu Suharto, Penculikan 98, Otoriter | Waspada / Takut / Loyal (jika pro-Orba) | Terbelah |

| Milenial & Gen Z (Pasca-Reformasi) | Menteri Pertahanan Jokowi, Joget Gemoy, Kakek Lucu | Simpati, Terhibur, Relatable | Sangat Tinggi |

4.3 Satrio Piningit

Dalam psikologi budaya Jawa, terdapat kerinduan bawah sadar akan sosok Ratu Adil atau Satrio Piningit. Mereka adalah pemimpin kuat yang mampu membawa ketertiban di tengah kekacauan. Prabowo secara cerdik memainkan simbolisme ini. Dengan rekonsiliasi bersama Jokowi, ia dicitrakan sebagai Satrio Piningit yang akhirnya mendapatkan momentumnya setelah “bertapa” (kalah) dua kali.

Rakyat Indonesia, yang lelah dengan korupsi politisi sipil yang bertele-tele, cenderung mendambakan figur strongman. Prabowo memenuhi fantasi ini: ia tegas dengan latar belakang militer. Ia juga kaya, sehingga dianggap tidak akan korupsi lagi. Sekarang ia didukung oleh “Raja” petahana (Jokowi). Kombinasi “Kekuatan Militer” + “Restu Jokowi” + “Wajah Gemoy” menjadi formula elektoral yang tak terkalahkan.

Pelanggaran HAM yang secara spesifik dituduhkan kepada Prabowo (oleh Dewan Kehormatan Perwira) adalah penculikan aktivis pro-demokrasi 1997-1998 (Tim Mawar). Ada juga dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998. Selain itu, ada operasi di Timor Leste dan Papua.

Meskipun demikian, bagi pendukungnya, Prabowo telah berhasil menarasikan dirinya sebagai “prajurit yang menjalankan tugas negara.” Dia juga dianggap sebagai “kambing hitam” elit politik saat itu. Narasi ini diterima luas oleh masyarakat yang merindukan narasi kepahlawanan nasionalis.

Bagian V: Analisis Sosio-Kultural: Faktor Budaya Jawa dan Kegagalan Institusi

Untuk menjawab secara holistik mengapa fenomena ini terjadi, kita harus melihat melampaui politik praktis ke dalam struktur sosial budaya.

5.1 Budaya Kekuasaan Jawa

Ilmuwan politik Benedict Anderson dalam “The Idea of Power in Javanese Culture” menjelaskan bahwa dalam konsep Jawa, kekuasaan itu konkret. Kekuasaan itu homogen. Kekuasaan itu juga konstan. Kekuasaan tidak mempersoalkan legitimasi moral (apakah didapat dengan cara baik atau buruk), melainkan akumulasi kekuatannya.

- Dalam konteks ini, dinasti politik Jokowi atau masa lalu Prabowo tidak serta merta mendelagitimasi mereka. Hal ini berlaku selama mereka menunjukkan tanda-tanda memiliki “Wahyu Cakraningrat” (mandat kekuasaan) yang kuat. Tanda-tanda tersebut meliputi dukungan massa yang besar, kekayaan, dan kendali atas aparatus negara. Masyarakat cenderung manut (patuh) pada pusat kekuasaan yang kuat demi harmoni sosial.

5.2 Oligarki Media dan Pembentukan Opini

Media massa di Indonesia dikuasai oleh segelintir konglomerat yang merangkap politisi (misalnya Hary Tanoesoedibjo, Aburizal Bakrie, Surya Paloh). Hal ini menyebabkan ruang publik dibanjiri oleh informasi yang bias kepentingan elit. Kritik terhadap pelanggaran konstitusi atau rekam jejak HAM sering kali diredam atau dialihkan (distraksi) oleh isu-isu hiburan atau nasionalisme sempit. Di era digital, penggunaan buzzer semakin memperparah hal ini. Algoritma media sosial juga memperburuk situasi, menciptakan “kebenaran” baru. Kebenaran ini sesuai dengan keinginan pemesan.

Kesimpulan: Rasionalitas di Tengah Demokrasi Cacat

Berdasarkan analisis data dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih Indonesia yang tampaknya “tidak menggunakan akal sehat” sesungguhnya adalah bentuk rasionalitas pragmatis dalam menghadapi sistem demokrasi yang cacat (flawed democracy).

- Tentang Legislatif: Rakyat memilih berdasarkan uang (politik uang) karena mereka tidak percaya legislatif akan membawa perubahan kebijakan. Uang tunai adalah jaminan kesejahteraan yang paling pasti dan instan. Ini adalah transaksi pasar, bukan kontrak sosial.

- Tentang SBY: Rakyat memilih SBY bukan karena rindu Orde Baru. Namun, mereka melakukannya karena kebutuhan psikologis akan stabilitas. Selain itu, SBY adalah figur bapak yang santun pasca-trauma reformasi.

- Tentang Jokowi dan Konstitusi: Rakyat memaafkan “penghancuran konstitusi.” Mereka telah disuap secara legal melalui Bansos. Rakyat juga dipuaskan oleh pembangunan infrastruktur. Bagi rakyat kecil, konstitusi tidak bisa dimakan, tetapi beras Bansos bisa.

- Tentang Prabowo: Kemenangannya adalah hasil dari rekayasa citra digital (“Gemoy”). Rekayasa ini mengeksploitasi kesenjangan antargenerasi dan amnesia sejarah. Kemenangannya juga didukung oleh mesin kekuasaan petahana yang masif.

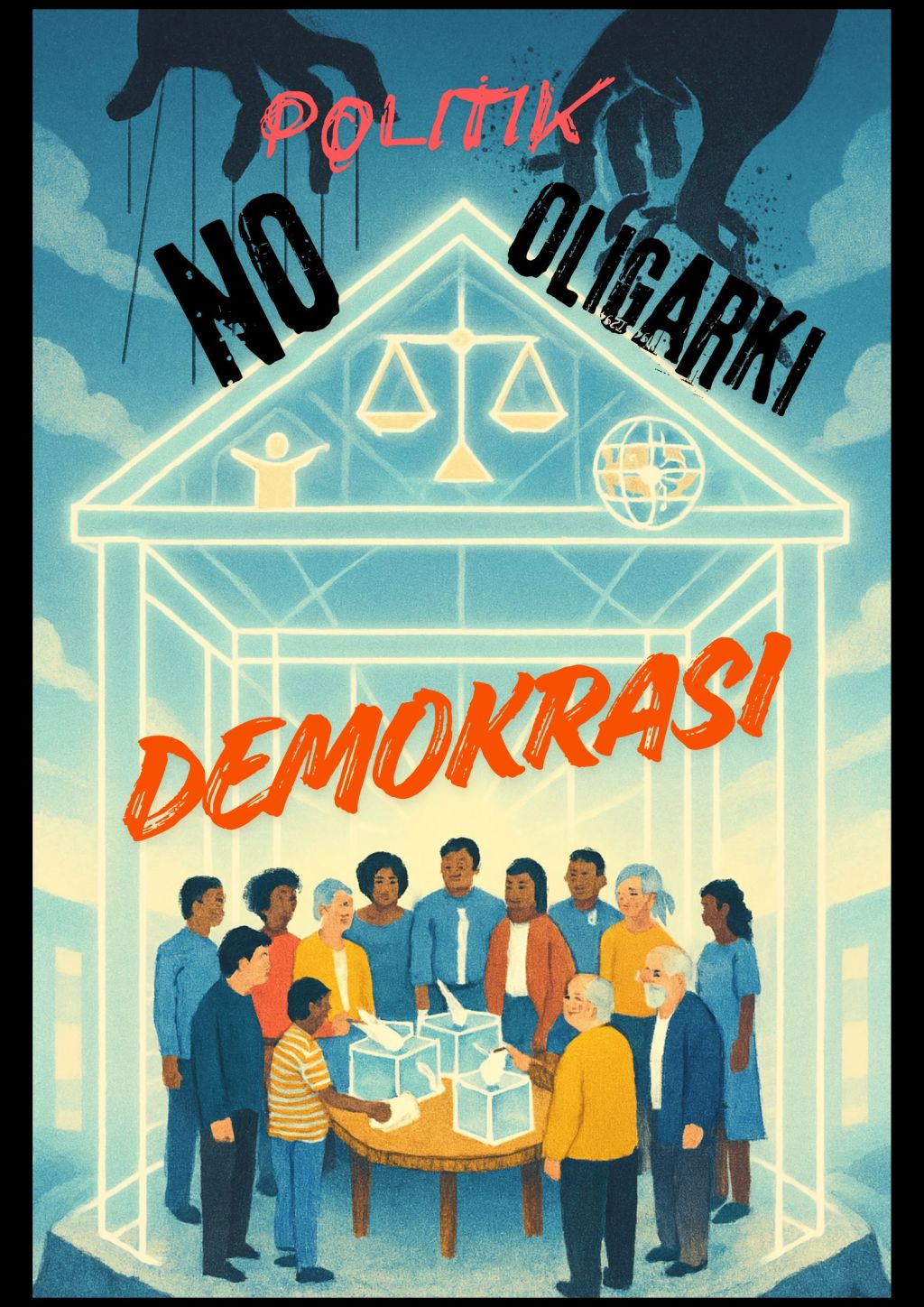

Indonesia saat ini berada dalam fase Demokrasi Patronase Terkonsolidasi. Pemilu tetap berjalan secara prosedural (rakyat tetap mau ikut pemilu). Namun, substansi demokrasi seperti check and balances, etika publik, dan supremasi hukum telah digantikan oleh transaksi material dan kultus individu.

Rakyat tidak bodoh; mereka hanya beradaptasi untuk bertahan hidup dalam sistem yang didesain oleh dan untuk kepentingan oligarki.

Konsep Rational Choice Theory (RCT) dan Survival Strategy dalam konteks kemiskinan dan sektor informal di Indonesia. Dua hal tersebut menunjukkan bahwa individu dalam kemiskinan sering membuat keputusan rasional bersifat jangka pendek. Meskipun itu berarti menerima ketidakadilan struktural, mereka lebih memilih itu daripada melawannya.

Rakyat harus menolak taktik “kartel politik” untuk mematikan fungsi check and balances di parlemen. Di media sosial dan ruang diskusi publik, kuatkan sentimen “oposisi jalanan” sebagai respon atas hilangnya oposisi formal di DPR.

Publik menolak pemilu settingan oligarki karna demokrasi telah direduksi menjadi sekadar prosedural. Keputusan-keputusan strategis negara tidak lagi diperdebatkan untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, ini merupakan hasil kompromi “tukar guling” kepentingan antar-elit oligarki di balik pintu tertutup. Hal ini meninggalkan rakyat hanya sebagai penonton dalam demokrasi yang mereka pilih sendiri.

Leave a comment