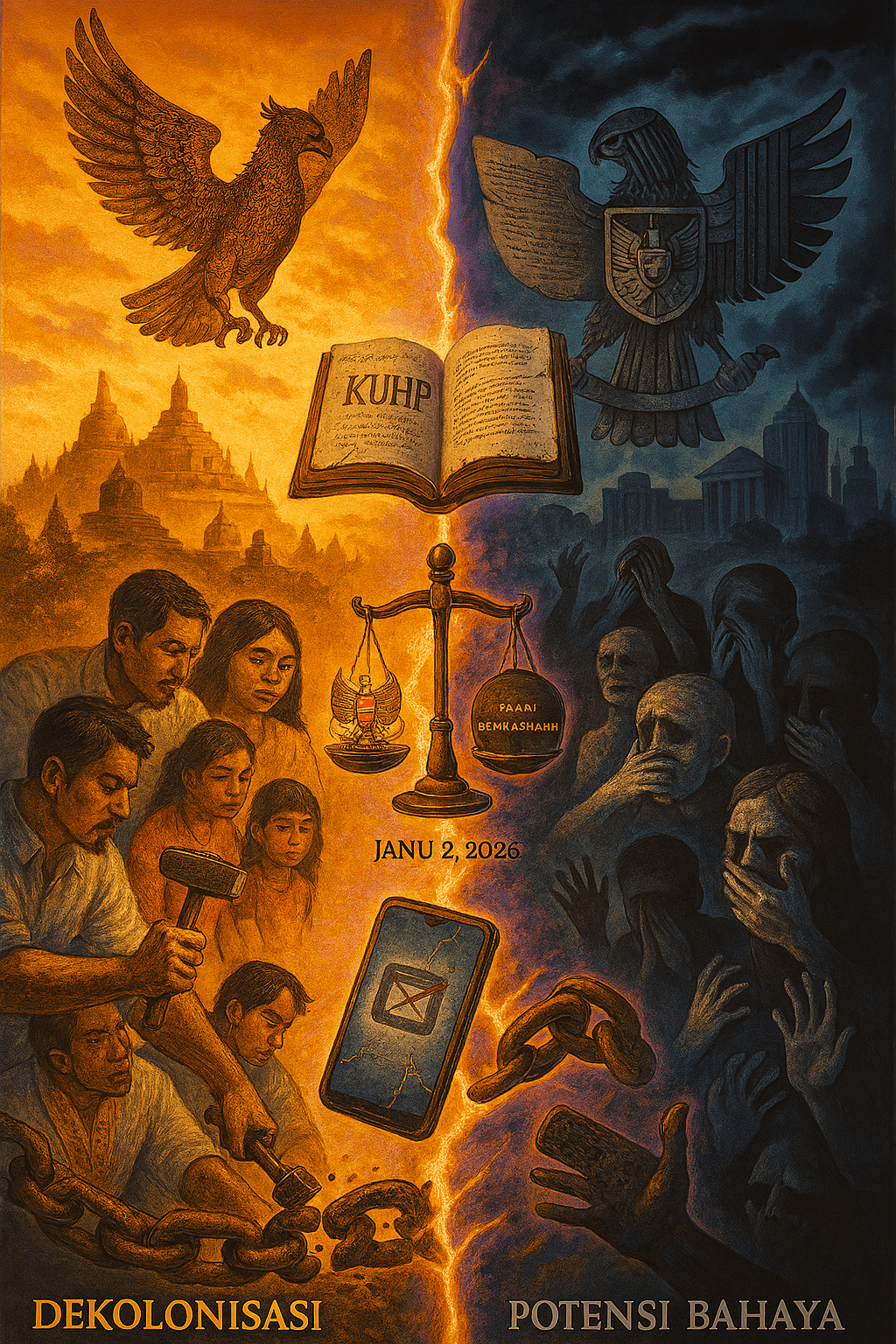

Pada 2 Januari 2026, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dalam sistem hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Baru akan berlaku penuh. Undang-Undang ini menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan Belanda yang berusia lebih dari seabad. Pemerintah mengklaim KUHP Baru sebagai langkah monumental menuju dekolonisasi hukum, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan keadilan restoratif yang humanis. Namun, di balik narasi heroik ini, gelombang kritik dari masyarakat sipil, akademisi, hingga organisasi internasional terus menggema. Apakah KUHP Baru benar-benar menjadi wajah hukum nasional yang inklusif, atau justru alat baru untuk represi? Dengan waktu implementasi yang kian dekat, pertanyaan ini semakin mendesak.

Janji Dekolonisasi dan Realitas Kontroversial

KUHP Baru lahir dari ambisi besar: melepaskan Indonesia dari belenggu hukum kolonial dan menciptakan kerangka pidana yang mencerminkan identitas bangsa. Dengan 632 pasal yang terbagi dalam dua buku—Ketentuan Umum dan Tindak Pidana—UU ini menawarkan pendekatan modern, menggantikan dikotomi “kejahatan” dan “pelanggaran” dengan istilah tunggal “tindak pidana”. Paradigma keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif menjadi pilar utama, dengan pidana penjara sebagai opsi terakhir, digantikan oleh denda, kerja sosial, atau pengawasan untuk kasus ringan. Pemerintah juga mengakui “hukum yang hidup dalam masyarakat” (living law) melalui Pasal 2, mengklaimnya sebagai penghormatan terhadap kearifan lokal.

Namun, narasi dekolonisasi ini seolah tersandung pada eksekusinya. Proses legislasi yang dianggap tergesa-gesa dan minim partisipasi publik pada 2022 memicu protes nasional. Demonstrasi mahasiswa di depan DPR, petisi dari Komnas Perempuan, hingga kecaman dari Human Rights Watch (HRW) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti pasal-pasal bermasalah yang dinilai melanggar HAM. HRW menyebut KUHP Baru sebagai “bencana bagi hak asasi manusia,” khususnya bagi perempuan, kelompok LGBTQ+, dan minoritas agama. PBB secara spesifik menyoroti tujuh pasal yang bertentangan dengan standar hak internasional, termasuk kebebasan berekspresi dan berkeyakinan.

Pasal Karet dan Ancaman Kebebasan Berekspresi

Salah satu kritik terkeras tertuju pada pasal-pasal yang dianggap “karet” alias multitafsir, yang berpotensi menjadi alat pembungkaman. Pasal 263-264, misalnya, mengatur pidana hingga enam tahun penjara bagi penyebar “berita bohong” atau “tidak pasti” yang memicu kerusuhan. Definisi “berita tidak pasti” yang kabur membuka peluang penyalahgunaan, terutama untuk menjerat jurnalis atau aktivis yang mengkritik pemerintah. Kasus mahasiswi ITB pada 2025, yang ditahan karena meme satir tentang Presiden dan Wakil Presiden, menjadi bukti awal betapa rapuhnya batas antara kritik dan penghinaan dalam KUHP Baru.

Pasal 218-219 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden juga menuai kontroversi. Meski ada pengecualian untuk “kritik demi kepentingan umum,” frasa ini terlalu samar untuk menjamin perlindungan. Di platform X, netizen ramai memperdebatkan pasal ini, dengan salah satu unggahan viral berbunyi: “Kritik itu hak konstitusional, tapi KUHP Baru bikin kita takut bicara.” Data dari SAFEnet mencatat lonjakan laporan sensor digital pada 2024-2025, menunjukkan tren represi yang mengkhawatirkan menjelang implementasi KUHP Baru.

Privasi di Ujung Tanduk

Isu privasi menjadi sorotan tajam, terutama melalui Pasal 411 (perzinaan) dan Pasal 416-418 (kohabitasi dan perbuatan cabul). Mengkriminalisasi hubungan seksual di luar nikah atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dianggap sebagai invasi negara ke ranah pribadi. Komnas Perempuan memperingatkan bahwa pasal ini diskriminatif terhadap perempuan, yang sering menjadi korban stigma sosial, serta kelompok LGBTQ+, yang kian terpinggirkan. HRW menegaskan bahwa aturan ini melanggar hak atas kehidupan intim dan keluarga, sebagaimana dijamin Pasal 28G UUD 1945.

Di media sosial, diskusi tentang kohabitasi memanas. Seorang pengguna X menulis: “Hidup bareng pacar di kosan sekarang bisa dipenjara? Ini hukum negara atau hukum tetangga usil?” Meski pemerintah menegaskan bahwa pasal ini berbasis delik aduan, potensi persekusi oleh masyarakat tetap tinggi, terutama di daerah dengan norma konservatif. Pengalaman Aceh dengan Perda syariah, yang kerap memicu kekerasan berbasis gender, menjadi cermin betapa berbahayanya pasal semacam ini tanpa definisi yang jelas.

Hukum Adat: Jembatan atau Jurang?

Pengakuan “hukum yang hidup dalam masyarakat” melalui Pasal 2 awalnya disambut sebagai langkah progresif untuk menghormati kearifan lokal. Namun, akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera memperingatkan bahwa ketidakjelasan definisi “living law” bisa melegitimasi norma diskriminatif, seperti Perda syariah atau praktik main hakim sendiri. Di Aceh, misalnya, hukuman cambuk untuk pelanggar syariat telah memicu pelanggaran HAM berat. Pasal ini juga berpotensi memicu konflik dengan prinsip HAM modern, seperti kebebasan berkeyakinan atau kesetaraan gender.

EngageMedia, dalam laporan 2023, menyarankan kampanye publik untuk “merebut tafsir” pasal ini agar tidak disalahgunakan. Namun, hingga November 2025, sosialisasi pemerintah lebih fokus pada pelatihan aparat penegak hukum (APH) ketimbang dialog dengan masyarakat adat atau kelompok rentan. Akibatnya, ketakutan akan persekusi terhadap minoritas, seperti komunitas Ahmadiyah atau ateis, semakin nyata.

Diskriminasi Agama dan Bayang-Bayang Sejarah

Pasal 302, yang mengatur penghasutan untuk tidak beragama, dan Pasal 188, yang melarang penyebaran komunisme, juga menuai kecaman. PBB menilai kedua pasal ini melanggar hak berkeyakinan dan berpotensi memicu kekerasan terhadap ateis atau kelompok minoritas. Definisi “komunisme” yang multitafsir—bahkan mencakup “immoralitas”—membuka peluang penyensoran sejarah, seperti diskusi akademik tentang G30S/PKI. Seorang sejarawan di X mengeluh: “Mau riset PKI saja sekarang takut dituduh subversi.”

Pasal ini mempertegas kecenderungan KUHP Baru untuk mengutamakan nilai konservatif di atas pluralisme. Di tengah meningkatnya intoleransi agama—seperti penutupan rumah ibadah minoritas di beberapa daerah—pasal ini justru bisa menjadi legitimasi hukum bagi diskriminasi.

Overkriminalisasi dan Pasal Irasional

KUHP Baru juga dikritik karena memperkenalkan pasal-pasal yang dianggap irasional, seperti Pasal 245 tentang santet atau perdukunan. TIMES Indonesia menyebutnya sebagai “langkah mundur” yang membuka interpretasi tak rasional dalam hukum modern. Hukumonline menambahkan bahwa pasal ini, bersama Pasal 256 yang melarang demonstrasi tanpa pemberitahuan, memperparah overkriminalisasi. Dengan penjara yang sudah kelebihan kapasitas—data Kemenkumham 2024 menunjukkan overcrowding hingga 200% di beberapa lapas—pendekatan ini kontradiktif dengan janji keadilan restoratif.

Transisi yang Rapuh

Pemerintah telah berupaya meredam kritik melalui sosialisasi intensif sejak 2023, termasuk pelatihan Training of Facilitators (TOF) untuk APH dan webinar publik. Namun, transisi menuju 2026 terhambat oleh ketidaksinkronan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang masih dalam pembahasan hingga akhir 2025. Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej menegaskan bahwa tanpa KUHAP baru, pidana alternatif seperti kerja sosial tidak bisa diterapkan efektif, berpotensi menciptakan kekacauan hukum.

LBH Masyarakat dan ICJR memperingatkan bahwa RUU KUHAP saat ini belum memadai melindungi hak korban dan saksi, apalagi dengan paradigma baru KUHP Baru. Jika tidak diselesaikan, implementasi 2026 bisa memicu ketidakadilan prosedural, seperti penahanan tanpa legitimasi hukum.

Jalan ke Depan: Reformasi atau Represi?

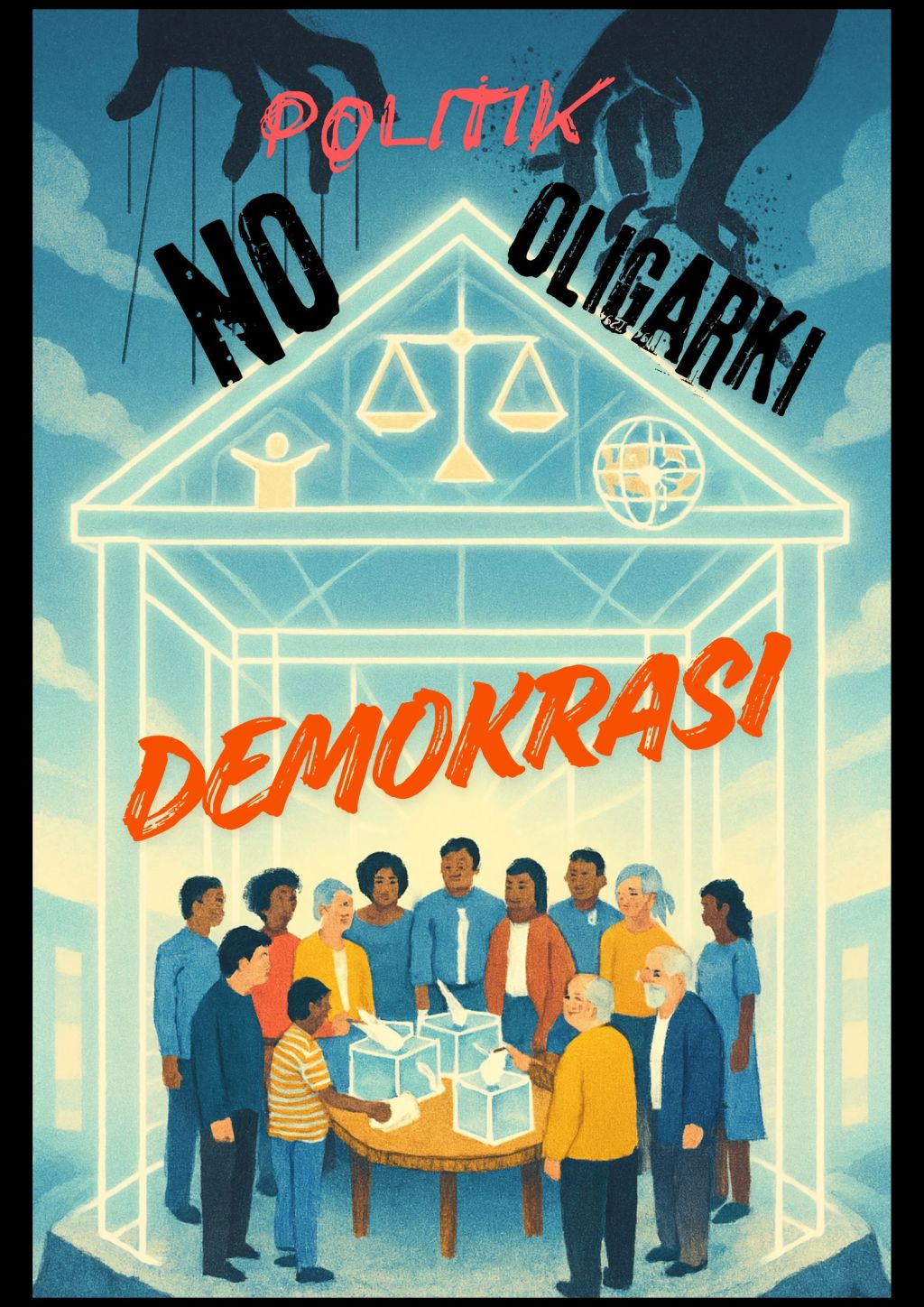

KUHP Baru berdiri di persimpangan: menjadi fondasi hukum nasional yang inklusif atau alat represi yang memperburuk demokrasi. Potensi reformasinya—seperti pengurangan overcrowding penjara dan pengakuan kearifan lokal—tergantung pada revisi pasal bermasalah dan sinkronisasi dengan KUHAP. Masyarakat sipil, melalui SAFEnet dan Komnas HAM, terus mendorong pengawasan publik, termasuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk pasal-pasal kontroversial.

Namun, waktu semakin sempit. Tanpa dialog yang lebih inklusif dan komitmen untuk merevisi pasal karet, KUHP Baru berisiko mengkhianati semangat dekolonisasi yang dijanjikan. Di platform X, seorang aktivis menulis: “Dekolonisasi bukan cuma ganti buku hukum, tapi pastikan rakyat bebas bersuara.” Kalimat ini merangkum tantangan terbesar KUHP Baru: mewujudkan keadilan tanpa mengorbankan kebebasan.

Pada akhirnya, implementasi KUHP Baru bukan sekadar soal hukum. Ini juga cerminan sejauh mana Indonesia mampu menjaga demokrasi di tengah tarik-menarik ideologi. Masyarakat harus terus mengawal, bukan hanya menunggu 2 Januari 2026, tetapi mulai sekarang—sebelum hukum baru ini menjadi pedang bermata dua.

Leave a comment